Arminius, Odin, Freya: Germanenkult und NS-Ästhetik

Das Grundstück liegt im ländlich geprägten Tecklenburger Land an der Landesgrenze zu Niedersachen, etwa 15 Kilometer südwestlich von Osnabrück und am Teutoburger Wald, der als beliebtes Ausflugsziel bekannt ist. Am Garten vorbei führt der etwa 160 Kilometer lange Hermannsweg und passend dazu fanden sich im „Germanenpark“ mehrere Darstellungen des Arminius, der im Jahr 9 n. Chr. römische Legionen im Teutoburger Wald geschlagen haben soll und der seit dem 19. Jahrhundert zum Symbol vermeintlich germanisch-deutscher Überlegenheit mythologisiert wurde. Zwei Statuen referierten gezielt auf das monumentale Hermannsdenkmal bei Detmold, das 1875 eingeweiht wurde und das zu einem Wallfahrtsort national(sozial)istischer Bewegungen avancierte. Eine weitere Darstellung zeigt Arminius bzw. Hermann mit seiner Frau Thusnelda:

In dem aufgeschlagenen Buch steht in Runenschriftzeichen „arminius und thusnelda beschuetzer alter leute und kinder“. Die Darstellung der Figuren ist hier deutlich einem Gemälde von Johann Heinrich Wilhelm Tischbein aus der Romantik nachempfunden und nimmt damit Anschluss an die im 19. Jahrhundert erstarkenden Phantasien einer gemeinsamen Geschichte und Identität der ‚Deutschen‘ zur nationalen Abgrenzung:

(1822/23 – Öl auf Leinwand, 196 x 272 cm).

©Landesmuseum Kunst und Kultur Oldenburg

Die Figuren erfüllten die Merkmale der NS-Rassenideologie: hochgewachsen, langköpfig-schmalgesichtig mit rosig-heller Haut, hellblonden Haaren und blauen Augen mit strahlendem Blick – wie sie Hans F. K. Günther, Pionier der nordischen Bewegung und ein Liebling Heinrich Himmlers, in seiner Kleinen Rassenkunde des deutschen Volkes beschrieb.1 Die Darstellung Thusneldas zeigt zudem traditionelle Geschlechterrollen: Sie schmiegt sich an die rechte Schulter ihres Mannes, betrachtet ihn fasziniert. Sie verkörpert damit das Ideal der heterosexuellen Paarbeziehung, das sich auf das nationalsozialistische Familienbild rückbeziehen lässt und das im rezenten Rechtsextremismus – etwa im Kampf gegen den vermeintlichen „Gender-Wahn“ – ‚verteidigt‘ wird.

Odin und Freya im Germanenpark

An anderen Stellen des Gartens standen Statuen der nordischen Götter Odin und Freya. Die Odin-Figur trägt einen Flügelhelm – eine Eigentümlichkeit, die sich im Kontext der im 19. Jahrhundert aufkommenden Begeisterung für die Germanenmythologie interpretieren lässt. Die Erfindung der bis heute populären ‚Wikingerhelme‘ geht zurück auf die Bühneninszenierungen Richard Wagners, die das heroisch-germanische Bild prägten und den Adolf Hitler als „Prophet großgermanischen Deutschtums“ verehrte.2

Die zweite Götterfigur –Freya, die Liebesgöttin – ist ebenfalls in kriegerischer Aufmachung präsentiert. Sie trägt ein dünnes, langes und ärmelloses Kleid sowie einen Umhang. In ihrem Rücken steht ein Schild, sie führt einen Speer in der rechten Hand und trägt einen Gürtel mit zwei Schwertern. Diese Vermischung von Stärke (Waffen, kriegerische Ausstattung) und Verletzlichkeit (durch den Taillengürtel akzentuierte weibliche Attribute, enge Kleidung) mutet eigentümlich an. Durch die langen goldblonden Haare und blauen Augen wird sie eindeutig als weibliche Figur gekennzeichnet, die jedoch – anders als Thusnelda – nicht als schutzbedürftig, sondern als kämpferisch inszeniert wird.

Die Irminsul: Ein SS-Symbol im Vorgarten

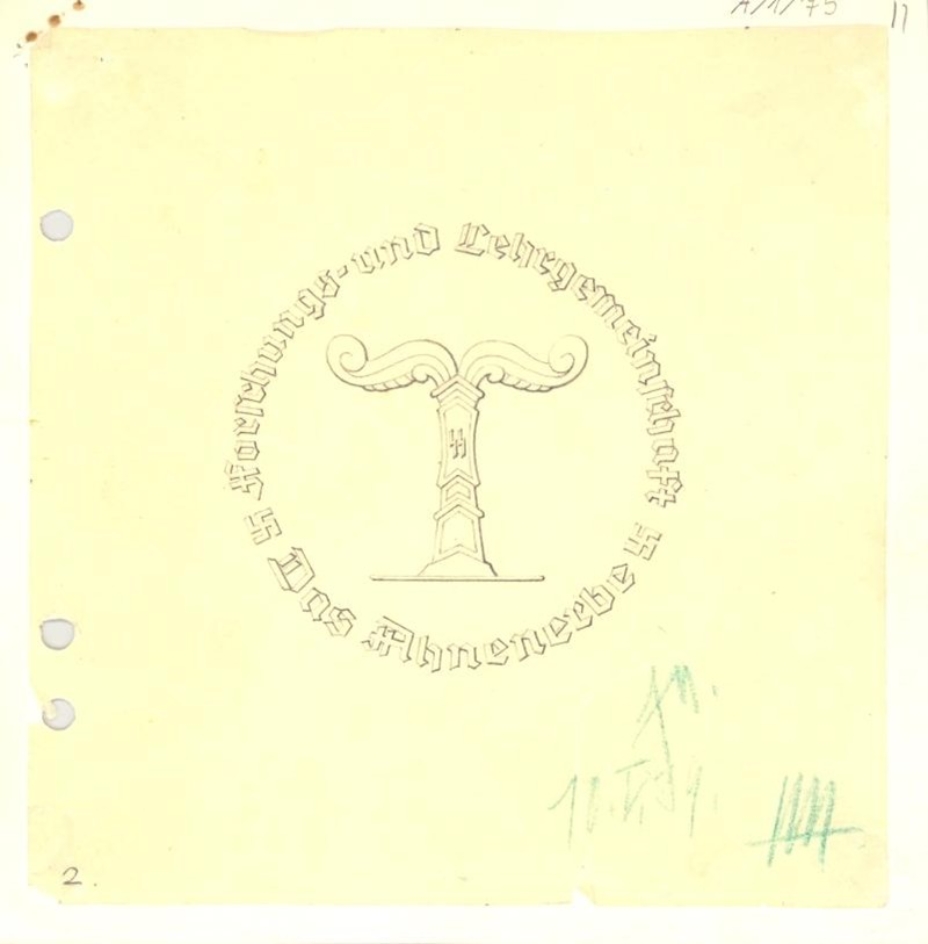

Noch brisanter als die mythologischen Figuren ist die Irminsul, die im Vorgarten des Anwesens stand. Die ‚gewaltige Säule‘, die von den Sachsen (und damit: Germanen) im Frühmittelalter als ‚Weltensäule‘ verehrt wurde,3 und die als Symbol vorchristlicher Kosmologie möglicherweise im Zusammenhang mit der Firstsäule steht, die das Himmelsgewölbe zur Erhaltung der kosmischen Ordnung stütze,4 wurde im 20. Jahrhundert zur rechtsextremen Chiffre: Der völkische Laienforscher Wilhelm Teudt interpretierte Ende der 1920er Jahre ein mittelalterliches Kreuzabnahmerelief an den Externsteinen im Teutoburger Wald als Zeugnis der Zerstörung germanischer Kultur, die es zu retten bzw. wiederzuerwecken galt.5 Heinrich Himmler bemächtigte sich der Symbolik in seinem Amt als Reichsführer-SS und nahm die Irminsul ins Wappen seiner im Jahr 1935 gegründeten Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe e. V. auf.

Heute erscheint die Irminsul im Zusammenhang mit Raumgreifungsversuchen rechter Gruppierungen in ‚völkischen Siedlungen‘6 und ist noch immer Erkennungszeichen: Der 2012 verbotene Rechtsrocksender Radio Irminsul führte sie beispielsweise programmatisch im Namen, die Artgemeinschaft – Germanische Glaubensgemeinschaft Wesensgemäßer Lebensgestaltung e. V. verwendete sie als Logo, ebenso wie die Zeitschrift Sonnenbanner, die aus dem Umfeld des NSU stammte.7 Neben der Irminsul stand außerdem ein Schild mit Reichsadler und der Aufschrift „Deutsches Schutzgebiet“. Es ist ein Hinweis auf die Reichsbürgerbewegung, was die ideologische Verortung der ehemaligen Eigentümer:innen im rechtsextremen Spektrum noch eindeutiger macht.

Der „Germanenpark“ in den Medien

Der Germanenpark ist in den frühen 2000ern in medialen Formaten thematisiert, dabei jedoch wenig kritisch hinterfragt worden. Ein Zusammenhang zwischen den Skulpturen und der ideologischen Instrumentalisierung der germanischen/nordischen Mythologie in Nationalsozialismus und Rechtsextremismus wird in einem Bericht in der regionalen Tageszeitung zwar gezogen, denn »[d]ass dieser Germanenkult so hemmungslos von den Faschisten vereinnahmt wurde« störe den ehemaligen Eigentümer sehr.8 Problematisch an dieser Darstellung ist die implizite Trennung zwischen ‚unschuldiger‘ germanischer Kultur und deren nationalsozialistischer Instrumentalisierung. Diese Lesart verschleiert, dass viele der im Park präsentierten Symbole – insbesondere die Irminsul – überhaupt erst durch völkische Bewegungen und den Nationalsozialismus ihre heutige Form und Bedeutung erhielten. Auch ein Beitrag des Westdeutschen Rundfunks verzichtet auf eine kritische Einordnung der Symbolik. Die Irminsul wird darin als „Heiliger-Welten-Baum“ eingeführt, der Besitzer präsentiert seinen Park stolz als touristisches Angebot. Die Begründung für die Errichtung der Irminsul – man habe „etwas Besonderes“ schaffen wollen – wird unkommentiert wiedergegeben.9

„Germanisches Disney-Land“: Der Geocache Little Arminius

Und so bewarben die Eigentümer:innen ihre Attraktion auf einer eigenen Website:10 „[S]chauen Sie einfach mal bei uns vorbei, es wird sich lohnen. Hier erfahren Sie vieles über die germanische Kultur […]“11 Viele Tourist:innen sind diesem Appell gefolgt, was wohl auch mit dem dort versteckten Geocache zusammenhängt, der den Titel Little Arminius trägt. Im dazugehörigen Logbuch gibt es 93 Einträge (Stand: Mai 2021), die von Führungen durch den Germanenpark berichten.12 Die Äußerungen sind fast durchweg positiv: „Diesen Cache sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Eine wirklich sehenswerte Location“, „WOW. Der Garten der Familie ist schon einmalig“, „Germanisches Disney-Land. Echt unglaublich“, „Ein sehr schöner Garten. Und bei der Rucksackpause hat uns ein Halbblinder mit Krähen und Wölfen zugesehen“, „Bestimmt lustig, mit Wotan zusammen ein Bierchen zu schlürfen und bei Freya den Mittagstee zu servieren“. Unter den Cacher:innen herrscht eine Art Faszination, dass ein Mensch seinen Interessen in diesem Ausmaß Raum geben möchte und gibt: „[D]as ist ja irre, was manche Leute für Hobbies haben. So einen Ort zu finden, echt toll“, „Wer ist denn so wahnsinnig und stellt sich den Hermann in’n Garten. Na ja, wem es gefällt.“ Einige Besucher:innen, die vor dem Tod des Besitzers an einer seiner spontanen Besichtigungen teilgenommen haben, berichten, wer „eine gute und fundierte Geschichtsstunde erleben möchte, der sollte schon so gute 2–3 Stunden Zeit mitbringen“, einem werde „das Germanenwissen […] mächtig eingetrichtert“ und es sei „eine skurrile und irgendwie doch interessante Erfahrung“.

Mechanismen der Normalisierung

Es gibt nur sehr wenige Kommentare von Cacher:innen, die eigenartig berührt waren: „Es ist schon manchmal befremdlich, was sich die Leute so in ihren Vorgarten stellen – Aber jedem Tierchen sein Pläsierchen“, „Der Germanen-Garten mutet ein wenig seltsam an, aber wie man hier so liest, soll der Besitzer ja ein ganz netter Mensch sein“, „Seit Jahren wandere ich hier immer mal wieder vorbei und frage ich mich immer wieder, was das hier wohl sein soll! Dank diesem Cache weiß ich nun Bescheid. Und bin zudem erleichtert, dass das hier nicht eine unverhohlene Naziburg ist!“ Diese Kommentare offenbaren die Mechanismen der Normalisierung: Erste Irritationen werden durch soziale Bestätigung („der Besitzer ja ein ganz netter Mensch“) und Privatheitsargumente („jedem Tierchen sein Pläsierchen“) aufgelöst. Auffällig ist, dass selbst diese vorsichtig kritischen Stimmen ihre Bedenken sofort relativieren. Die Erleichterung darüber, dass es „keine unverhohlene Naziburg“ sei, basiert dabei auf der irrigen Annahme, NS-Symbolik müsse offen und aggressiv auftreten, um problematisch zu sein. Die subtile, als „Kulturgut“ getarnte Präsentation rechtsextremer Chiffren bleibt dagegen unsichtbar. Dass keiner der Geocacher:innen die Irminsul als SS-Symbol identifiziert oder auch nur erwähnt, verdeutlicht das grundlegende Problem: Ohne historisches Kontextwissen werden selbst eindeutig belastete Zeichen als harmlose Folklore wahrgenommen.

Fazit: Geschichtsrevisionismus durch Entkontextualisierung

Der Germanenpark steht exemplarisch für eine Form des alltäglichen Geschichtsrevisionismus, die nicht durch offene Leugnung, sondern durch Verharmlosung und Entkontextualisierung funktioniert. Indem NS-Symbolik als „germanisches Kulturgut“ präsentiert wird, wird die ideologische Aufladung dieser Zeichen unsichtbar gemacht. Die Besitzer:innen mögen sich auf ein vermeintlich harmloses Interesse an „germanischer Geschichte“ berufen haben – doch die konkrete Auswahl und Gestaltung der Objekte folgte präzise der nationalsozialistischen Ikonographie. Diese Form der Geschichtspolitik ist besonders gefährlich, weil sie sich dem Vorwurf offener NS-Propaganda entzieht. Die meisten Besucher:innen kannten die historischen Zusammenhänge nicht und interpretierten den Garten als skurriles Privatvergnügen. Gerade diese Unwissenheit ermöglicht es jedoch, dass NS-belastete Symbolik schleichend renormalisiert wird. Was auf Dachböden versteckt blieb, wird hier öffentlich inszeniert und durch die positive Rezeption legitimiert. Der Germanenpark wurde während seines etwa zwanzigjährigen Bestehens als absurder, aber letztlich akzeptierter Teil der Kulisse begriffen – ein touristisches Unterfangen zwischen Altstadt, Naturerlebnis und Ausflugslokal.

[Autorin: Berit Kö]

Quellenverzeichnis

[1] Hans F. K. Günther, Kleine Rassenkunde des deutschen Volkes, München 1934 (urspr. 1922), S. 21–25.

[2] Niels Penke u. Matthias Teichert, Über die Geburt der Germanomanie aus dem (Un-)Geist des Antisemitismus. Eine Art Einleitung, in: Dies. (Hg.), Zwischen Germanomanie und Antisemitismus. Transformationen altnordischer Mythologie in den Metal-Subkulturen (Interdisziplinäre Antisemitismusforschung), Baden-Baden 2016, S. 9–37, hier S. 20.

[3] Roland Linde, Die Externsteine – Ein Natur- und Kulturdenkmal im Spannungsfeld von Esoterik, Neuheidentum und Wissenschaft, in: Archäologische Informationen 42, 2019, S. 71–76, hier S. 71.

[4] Matthias Springer u. Bernhard Maier, Irminsul, in: Heinrich Beck / Dieter Geuenich / Heiko Steuer (Hg.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 35 Bde., Berlin 22000, Bd. 15, S. 504–506.

[5] Roland, Die Externsteine – Ein Natur- und Kulturdenkmal im Spannungsfeld von Esoterik, Neuheidentum und Wissenschaft, S. 71.

[6] Stephan Trüby, Der „Mitte“ ist grundsätzlich zu misstrauen. Über „Rechte Räume“, populistische Rekonstruktionsvorhaben und die Frage der Ideologie, in: Isabelle-Christine Panreck (Hg.), Populismus – Staat – Demokratie. Ein interdisziplinäres Streitgespräch (Staat – Souveränität – Nation), Wiesbaden 2020, S. 199–220.

[7] Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen (Hg.), Nazis im Wolfspelz. Germanen und der rechte Rand, Wuppertal 2016, S. 42.

[8] Jörg Birgoleit, Wo Wotan und Freya lebendig werden, in: Westfälische Nachrichten, 08.10.2008 (URL: www.wn.de/Muensterland/Kreis-Steinfurt/Tecklenburg/2008/10/Tecklenburg-Wo-Wotan-und-Freya-lebendig-werden [09.10.2025]).

[9] Germanenpark, in: YouTube, 1. September 2010, 2:37 Min., (https://www.youtube.com/watch?v=GAaWnqVRJLY [09.10.2025]).

[10] Die Website ist nicht mehr online, lässt sich jedoch mithilfe der Wayback Machine des Internet Archives ausfindig machen.

[11] Website des Germanenparks (https://web.archive.org/web/20180828114714/https://www.germanenpark-tecklenburg.de/ [09.10.2025]).

[12] Einsehbar ist das Logbuch nach Anmeldung unter (www.geocaching.com/seek/geocache_logs.aspx?guid=2a3d05d8-1318-4167-b8ae-55d51eacbbfd [09.10.2025]).