Links und rechts als politische Spektren

Links und rechts sind die einfachste Form politischer Selbst- und Fremdbestimmung. Das Schema geht auf die Sitzordnung der französischen Nationalversammlung von 1789 zurück: revolutionäre Kräfte saßen links, monarchistische rechts des Parlamentspräsidenten. Diese Trennung setzte sich durch, blieb jedoch ohne verbindliche Definition. Heute wird „links“ meist mit Gleichheit, Internationalismus und Solidarität, „rechts“ mit Nation, Tradition und Hierarchie assoziiert. Historische Beispiele wie die autoritäre DDR oder heutige Querfronten zeigen jedoch, dass diese Kategorisierung nicht immer aufgeht. Diese Unschärfe wird von Geschichtsrevisionist:innen gezielt genutzt, um Verwirrung zu stiften und eigene politische Vorstellungen, die durch den Nationalsozialismus belastet sind, zu rehabilitieren.

Ursprung der Legende

In der Nachkriegszeit spielte die These von den „linken Nazis“ kaum eine Rolle. Erst in den 1970er- und 1980er-Jahren wurde sie von Teilen der politischen Rechten zur Diffamierung des Gegners aufgegriffen. So behauptete der CSU-Politiker und Kanzlerkandidat Franz Josef Strauß 1979 im Wahlkampf, Hitler und Goebbels seien „im Grunde ihres Herzens Marxisten gewesen.“1 Auch aus akademischen Kreisen gab es Versuche, Adolf Hitler als modernisierenden Revolutionär2 oder die NSDAP als „eher links“ darzustellen.3 Narrative, an welche die ehemalige CDU-Politikerin Erika Steinbach 2012 anknüpfte, als sie auf Twitter (heute X) postete: „Die NAZIS waren eine linke Partei. Vergessen? NationalSOZIALISTISCHE deutsche ARBEITERPARTEI…"4 Aktuell verbreitet vor allem die AfD diese Legende – etwa als Alice Weidel Hitler als Kommunisten bezeichnete.

Nationalsozialistische Begriffsaneignung

Die NSDAP griff bewusst auf Symbole, Begriffe und sogar die Farbe Rot aus dem Repertoire der politischen Linken zurück. Damit verfolgte sie das Ziel, deren Anhänger:innen für sich zu gewinnen und konkurrierende Parteien zu schwächen. Hitler bemerkte dazu in Mein Kampf:

Wir haben die rote Farbe […] gewählt, um dadurch die linke Seite zu reizen, zur Empörung zu bringen und sie zu verleiten, in unsere Versammlungen zu kommen, wenn auch nur, um sie zu sprengen, damit wir auf diese Weise überhaupt mit den Leuten reden konnten.5

Den eigenen „Sozialismus“ grenzte die NSDAP strikt vom Marxismus ab. Sie knüpfte dabei an die völkische Aneignung des Begriffs durch die extreme Rechte an. Schon im Ersten Weltkrieg kursierte der Propagandabegriff „Kriegssozialismus“, der die deutsche "Volksgemeinschaft" in Abgrenzung zum „liberalistischen Individualismus“ der Westmächte stärken sollte.6 Diese Verschiebung setzte sich in der Zwischenkriegszeit fort. So diskutierte Arthur Moeller van den Bruck in seinem Hauptwerk "Das dritte Reich", das später namensgebend für den NS-Staat wurde, Sozialismus als ein Problem von Überbevölkerung und Lebensraummangel.7 Die soziale Frage wurde durch eine Rassenfrage ersetzt und mündete in der Vorstellung eines "deutschen Sozialismus."8

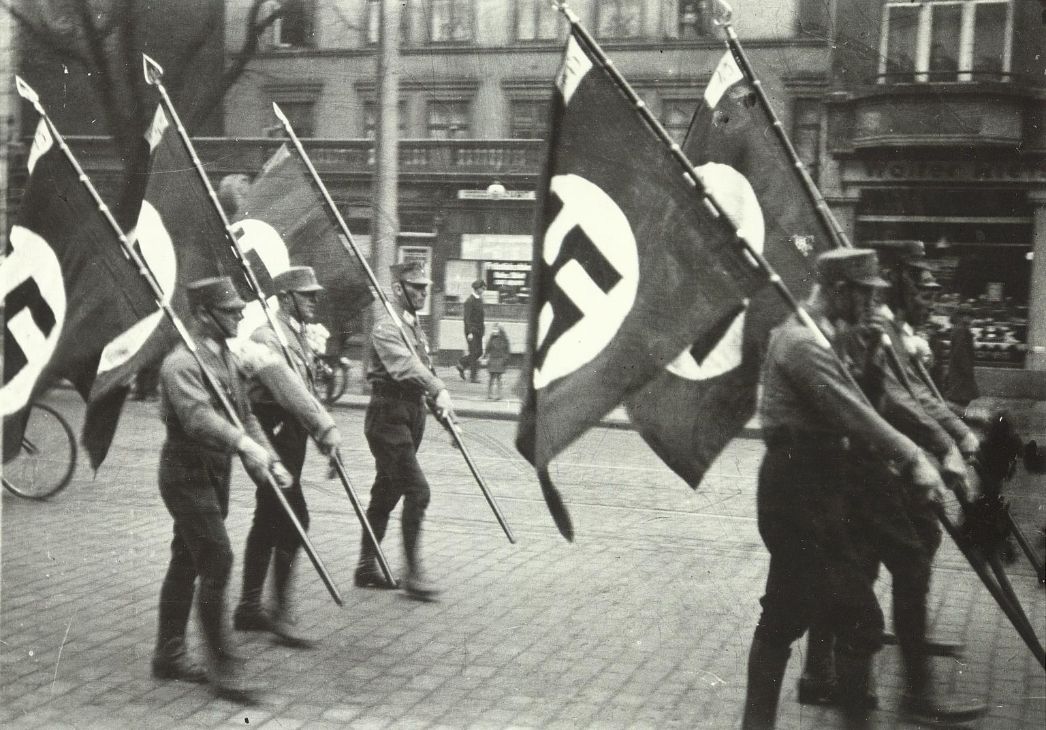

Feindbild Kommunismus

Die NSDAP entstand in einem von völkischem Denken, Antisemitismus und Veteranenkult geprägten Münchener Milieu, das sich unter dem Eindruck der als bedrohlich empfundenen Oktoberrevolution dezidiert antikommunistisch positionierte. So machte Hitler in "Mein Kampf" die organisierte Arbeiter:innenschaft für Deutschlands Niederlage im Ersten Weltkrieg verantwortlich: Die Munitionsstreiks von 1918 diffamierte er als "das größte Gaunerstück."9 Die SA lieferte sich in der Weimarer Republik blutige Auseinandersetzungen u.a. mit paramilitärischen Gruppen der KPD. Nach der Machtübernahme schlug der Straßenkampf in offenen Terror um: In Folge der „Reichstagsbrandverordnung“ vom 28. Februar 1933 wurden tausende Mitglieder inhaftiert, bis 1945 circa 20.000 ermordet.10

Ausschaltung der Arbeiter:innenschaft

Im Zuge der Herrschaftssicherung wurden zentrale Errungenschaften der Arbeiter:innnenbewegung wie Tarifautonomie und Mitbestimmung abgeschafft. Die Gewerkschaften wurden zerschlagen und 1933 in die Deutsche Arbeitsfront (DAF) überführt. Danach folgten nur noch vereinzelte Streiks und Arbeitsniederlegungen, wobei die ausgemachten Rädelsführer:innen hart bestraft wurden.11 In den Betrieben setzte sich das „Führerprinzip“ durch. Das von den Nazis propagierte Bild des „deutschen Arbeiters“ sollte zusätzlich die Produktivität erhöhen. Der Mythos der NSDAP als Arbeiter:innenpartei lässt sich unter dessen empirisch nicht belegen: Vielmehr war sie eine Volkspartei mit einer leicht überdurchschnittlichen Repräsentation des Mittelstandes.12

Sozialpolitik

Um die politische Entmündigung zu keiner Gefahr werden zu lassen, forcierte die NSDAP Programme wie „Kraft durch Freude“ (KdF). Die Reduzierung der Massenarbeitslosigkeit beruhte zum Teil auf Reformen, die bereits unter vorherigen Regierungen eingeleitet worden waren. Ergänzend drängte die NSDAP Frauen in den häuslichen Bereich zurück und führte Wehrpflicht und Reichsarbeitsdienst (wieder) ein. Das Lohnniveau war seit 1935/1936 größtenteils eingefroren, wobei mit Kriegseintritt aufgrund des Facharbeitermangels und der steuerlichen Befreiung von Überstundenvergütung z.T. höhere Einkommen erzielt werden konnten.13 Das Sozialversicherungssystem stagnierte bis auf eine leichte Anhebung der Renten sowie einer Stärkung der Krankenversicherungen,14 die sich mit dem steigenden Arbeitspensum erklären lässt. Für Teile der „Volksgenossen“ ermöglichte der NS-Staat moderate soziale Verbesserungen und Aufstiegsmöglichkeiten.15

Wirtschaftspolitik

Die Wirtschaftspolitik des NS-Regimes entzieht sich einer klaren Einordnung. Das System kombinierte Wirtschaftsdirigismus mit Autarkiepolitik und massiver Wiederaufrüstung. Die Mefo-Wechsel (1934) ermöglichten eine verdeckte Kriegsfinanzierung,16 während der Vierjahresplan (1936) auf Kriegstüchtigkeit abzielte. Mit der Kriegswirtschaft entstanden durch die systematische Ausbeutung von über 12 Millionen Zwangsarbeiter:innen enorme Gewinnchancen für die Industrie. Aufgrund polykratischer Strukturen schwankte das System von einer improvisierten Lösung zur nächsten. Diese Raubökonomie stabilisierte sich temporär durch radikale Ausbeutung und systematische Plünderung.17 Die Einschätzung der NS-Politik als sozialistisch lässt sich nur aufrechterhalten, sofern jeder staatliche Eingriff als „Sozialismus“ deklariert wird: Eine radikal-libertäre Position, die von Teilen der amerikanischen und europäischen Rechten geteilt wird,18 aber den Kontext der Eroberungs- und Vernichtungspolitik völlig ignoriert.

Revisionistische Scheinargumente

Zur Legende der „linken Nazis“ verweisen Revisionist:innen auf den Parteinamen, in dem „sozialistisch“ und „Arbeiterpartei“ vorkommen. Nach derselben Logik müsste auch die „Demokratische Volksrepublik Korea“ demokratisch sein – faktisch ist sie eine Diktatur. Zudem unterschlägt die selektive Wiedergabe die Begriffe „National“ sowie „Deutsch“. Ähnliche Verweise betreffen das 25-Punkte-Programm von 1920, das u.a. die Vergesellschaftung von Unternehmen forderte. Umgesetzt wurde dies nie – stattdessen kam es zu Privatisierungen und zur Enteignung jüdischer Unternehmer:innen. Dasselbe Programm enthielt auch Forderungen nach einem „Großdeutschland“, der Ausweisung aller Jüdinnen und Juden und der Revision des Versailler Vertrags.

Die NSDAP als „deutsche Linke“?

Als weiteren Beleg ziehen Revisionist:innen ein angebliches Goebbels-Zitat, in dem die NSDAP als „deutsche Linke“ bezeichnet, heran. Tatsächlich stammt es aus der Niedersächsischen Tageszeitung von 1931, verfasst vermutlich von Schriftleiter Joachim Haupt:

„In Wahrheit, der Idee der nationalsozialistischen Arbeiterbewegung entsprechend, ist die NSDAP, die deutsche Linke. Nichts ist uns verhaßter, ist schärfer, bis zur Vernichtung zu bekämpfen, als der ‚rechststehende‘, ‚nationale‘ Bürgerblock!“

Wie der Historiker Volker Weiß betont, stehen „rechtstehend“ und „national“ bewusst in Anführungszeichen – als Abwertung der bürgerlich-konservativen Parteien, die als „volksfern“ diffamiert wurden. Der Artikel belegt also nicht eine sozialistische Ausrichtung, sondern den totalitären Anspruch der NSDAP, einen vermeintlich homogenen Volkswillen über Klassen und Stände hinweg zu vertreten. Aus der völkischen Ideologie machte der Autor selbst keinen Hehl. So definierte er die Nation als „Blut- und Ursprungsgemeinschaft“, das Volk als „Bluts- und Schicksalsgemeinschaft“.19

Nationalsozialistische Bündnispolitik

Die scharfe Rhetorik gegen den „rechtsstehenden, nationalen Bürgerblock“ täuscht darüber hinweg, dass es gerade diese Kreise waren, die Hitler an die Macht verholfen. Spätestens seit dem gemeinsamen Aufmarsch von NSDAP, DNVP und Stahlhelm in Harzburg 1931 hatte sich dieses Bündnis angebahnt. Schließlich war es der ehemalige Zentrumspolitiker Franz von Papen, der zusammen mit Großagrariern, Vertretern aus Wirtschaft und Reichswehr Hitler zum Reichskanzler machte. Gemeinsame Nenner waren Antimarxismus, Antiliberalismus, Nationalismus und die Ablehnung von Versailles. Das Ermächtigungsgesetz wurde nach Zugeständnissen der Nationalsozialist:innen auch vom katholischen Zentrum mitgetragen.20

Der linke Flügel der NSDAP?

Revisionistische Darstellungen überbetonen den „sozialrevolutionären“ Flügel, dem Ernst Röhm, Gregor und Otto Strasser sowie zwischenzeitlich auch Joseph Goebbels zugerechnet wurden. Trotz antikapitalistischer Rhetorik vertraten auch sie völkische und antisemitische Positionen: Gregor Strasser hetzte 1925 im Reichstag gegen den „seelenlosen, jüdischen Materialismus“21 und Otto Strasser forderte die Ausweisung aller nach 1914 eingewanderten Juden und Jüd:innen.22 Letzterer verließ zusammen mit seinen Anhänger:innen 1930 unter der Parole „Die Sozialisten verlassen die NSDAP“ die Partei.23 Die NSDAP experimentierte zeitweise mit Querfronttaktiken, etwa beim gemeinsamen Streik mit kommunistischen Gewerkschaftern bei den Berliner Verkehrsbetrieben 1932, blieb damit jedoch erfolglos. Auch Gregor Strassers Versuch, Ende 1932 mit Reichskanzler Kurt von Schleicher eine Querfrontregierung zu bilden, scheiterte am Widerstand Hitlers.24

Röhm-Krise und Machtübernahme

Nach der Machtübernahme forderten Teile der SA angesichts ausbleibender Parteiposten und sozialer Verbesserungen eine „zweite Revolution“.25 Der Konflikt kulminierte am 30. Juni 1934 in der sogenannten „Nacht der langen Messer“. Röhm, Gregor Strasser und weitere wurden ermordet. Neben ideologischen Differenzen spielten dabei auch Machtinteressen eine Rolle: Mit der Ausschaltung der SA-Führung sicherte sich Hitler die Unterstützung der Reichswehr, auch Reichspräsident Hindenburg begrüßte die Aktion.26 Der Röhm-Strasser-Flügel spielte eine entscheidende Rolle im Aufstieg der NSDAP. Seine Verklärung verkennt jedoch Antisemitismus, völkische Ideologie sowie die massive Gewalt und suggeriert letztlich die lediglich schlechte Umsetzung einer eigentlich guten Idee – dem Nationalsozialismus.27

Internationale Verflechtung des NS-Regimes

Auch ein Blick auf die internationale Bündnispolitik bestätigt die Konsistenz der Einordnung als rechtsextrem. In Italien unterstützte Mussolinis Partito Nazionale Fascista von Anfang an Großgrundbesitzer gegen Landarbeiterstreiks und ging Bündnisse mit konservativen Eliten ein. Berlin und Rom unterstützten im spanischen Bürgerkrieg General Franco, der seinerseits von Monarchist:innen, der katholischen Kirche und konservativen Militärs gefördert wurde, während er Anarchist:innen, Sozialist:innen und Kommunist:innen brutal bekämpfte. Auf Initiative Japans schlossen sich Berlin und Tokyo im November 1936 zum „Antikominternpakt“ zusammen. Ein Jahr später trat das faschistische Italien bei.28 Der deutsche Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion hingegen muss als taktische Mittel auf dem Weg zum eigentlichen Ziel des Regimes – der „Eroberung von Lebensraum im Osten“ – verstanden werden.

Fazit

Die NSDAP bediente sich bewusst der Sprache, Symbole und Farben ihrer Gegner, um ihnen Wähler:innen abzuwerben und ihre Organisationen zu schwächen. Zugleich beantwortete das Regime die soziale Frage mit dem Aufbau einer totalitären, autoritären Gesellschaftsordnung, die nach antisemitischen, rassistischen und sozialdarwinistischen Kriterien hierarchisiert war. Politiker:innen und Anhänger:innen von KPD, SPD und Gewerkschaften wurden systematisch verfolgt und ermordet. Frühe Forderungen nach Verstaatlichungen gab die Partei rasch auf, um stattdessen Bündnisse mit Konservativen, Deutschnationalen, Wirtschaft und Reichswehr zu schließen. Gegenüber der Arbeiter:innenschaft verfolgte die NSDAP eine Doppelstrategie: Sie entmachtete ihre Organisationen, bot aber zugleich begrenzte soziale Sicherheiten für „Volksgenossen“. Der Mythos von den „linken Nazis“ dient dem Zweck, den Nationalsozialismus von seiner extrem rechten Ideologie abzulösen und seine Verbrechen der politischen Linken zuzuschieben. Dadurch sollen totalitäre Systeme als grundsätzlich „links" erscheinen, während die politische Rechte als einzig legitime Antwort auf historische Katastrophen dargestellt wird.

[Aktualisiert am: 26.08.2025, Autor: Jakob Schergaut]

Literaturverzeichnis

[1] »Die letzten wurden 1934 ermordet«. In: Der Spiegel (1979), H. 44/1979.

[2] Rainer Zitelmann: Hitler: Selbstverständnis eines Revolutionärs. Stuttgart 1987.

[3] Joachim Fest: War Adolf Hitler ein Linker? TAZ, dort datiert 27.09.2003, URL: https://taz.de/War-Adolf-Hitler-ein-Linker/!703669/ (26.08.2025).

[4] Yassin Musharbash: Steinbach-Eklat auf Twitter. „Die Nazis waren eine linke Partei“. Spiegel, dort datiert 02.02.2012, URL: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/steinbach-eklat-auf-twitter-die-nazis-waren-eine-linke-partei-a-812950.html (26.08.2025).

[5] Adolf Hitler: Hitler, Mein Kampf. Eine kritische Edition, Bd. 2, hg. von. Christian Hartmann u.a., 16. Aufl. München und Berlin 2022, S. 127.

[6] Stefan Breuer: Ordnungen der Ungleichheit - die deutsche Rechte im Wiederstreit ihrer Ideen 1871-1945. Darmstadt 2010, S. 209.

[7] Arthur Moeller Van Den Bruck: Das Dritte Reich, 3. Aufl. Berlin 1933, S. 48–49.

[8] Für eine ausführliche Darstellung siehe: Volker Weiß: Das Deutsche Demokratische Reich: Wie die extreme Rechte Geschichte und Demokratie zerstört. Stuttgart 2025, S. 101. Ff.

[9] Adolf Hitler: Hitler: Mein Kampf. Eine kritische Edition, Bd. 1, hg. von. Christian Hartmann u.a., 13. Aufl. München 2022, S. 202.

[10] Horst Duhnke: Die KPD von 1933 bis 1945. Köln 1972, S. 525.

[11] Günter Morsch: Streik im „Dritten Reich“. In: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 36 (1988), H. 4, S. 649–689, hier S. 681.

[12] Jürgen W. Falter: Hitlers Parteigenossen. Frankfurt/ New York 2020, S. 299.

[13] Kurt Bauer: Nationalsozialismus: Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und Fall. Wien, Köln, Weimar 2008, S. 275.

[14] Götz Aly: Hitlers Volksstaat: Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus. Bonn 2005, S. 72.

[15] Siehe dazu: Ebd., S. 358–362.

[16] Kurt Bauer: Nationalsozialismus: Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und Fall. Wien, Köln, Weimar 2008, S. 228.

[17] Ebd., S. 406–409.

[18] Weiß: Das Deutsche Demokratische Reich: Wie die extreme Rechte Geschichte und Demokratie zerstört, S. 104.

[19] Zitiert nach: Weiß: Das Deutsche Demokratische Reich: Wie die extreme Rechte Geschichte und Demokratie zerstört, S. 107–109.

[20] Norbert Frei: Der Führerstaat: Nationalsozialistische Herrschaft 1933-1945, 2. Aufl. München 1989, S. 55.

[21] Thomas Childers: The Third Reich: A History of Nazi Germany. New York 2017, S. 84.

[22] Stefan Breuer: Ordnungen der Ungleichheit - die deutsche Rechte im Wiederstreit ihrer Ideen 1871-1945. Darmstadt 2010, S. 363.

[23] Bauer: Nationalsozialismus: Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und Fall, S. 156.

[24] Frei: Der Führerstaat: Nationalsozialistische Herrschaft 1933-1945, S. 188.

[25] Bauer: Nationalsozialismus: Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und Fall, S. 238.

[26] Ebd., S. 243.

[27] Michael Kohlstruck: Gerettete Idole? In: Wolfgang Benz/Peter Reif-Spirek (Hrsg.): Geschichtsmythen: Legenden über den Nationalsozialismus, 2. Aufl., Berlin 2005, hier S. 101.

[28] Bauer: Nationalsozialismus: Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und Fall, S. 303.