Die Geschichte des Altvaterturms

Der Altvaterturm ist ein Denkmal mit einer über 100-jährigen Geschichte. Der ursprüngliche Turm wurde zwischen 1904 und 1908 auf dem Berg „Altvater“ (Praděd) im heutigen Tschechien erbaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel er und wurde 1957 durch die tschechoslowakischen Behörden abgerissen. Vertriebene gründeten 1976 den Altvaterturmverein Langgöns in Hessen. In den 1990er Jahren stellte der Verein Kontakt zu den Behörden im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt her. 2004 wurde der wieder erbaute Turm in der Nähe von Lehesten schließlich eingeweiht. Zur Gegenfinanzierung konnten Vertriebenengruppen Tafeln samt Inschriften stiften, die an und in dem Turm angebracht wurden. Zahlreiche dieser Tafeln sind harmlose Doppelwappen – andere jedoch offen geschichtsrevisionistisch.

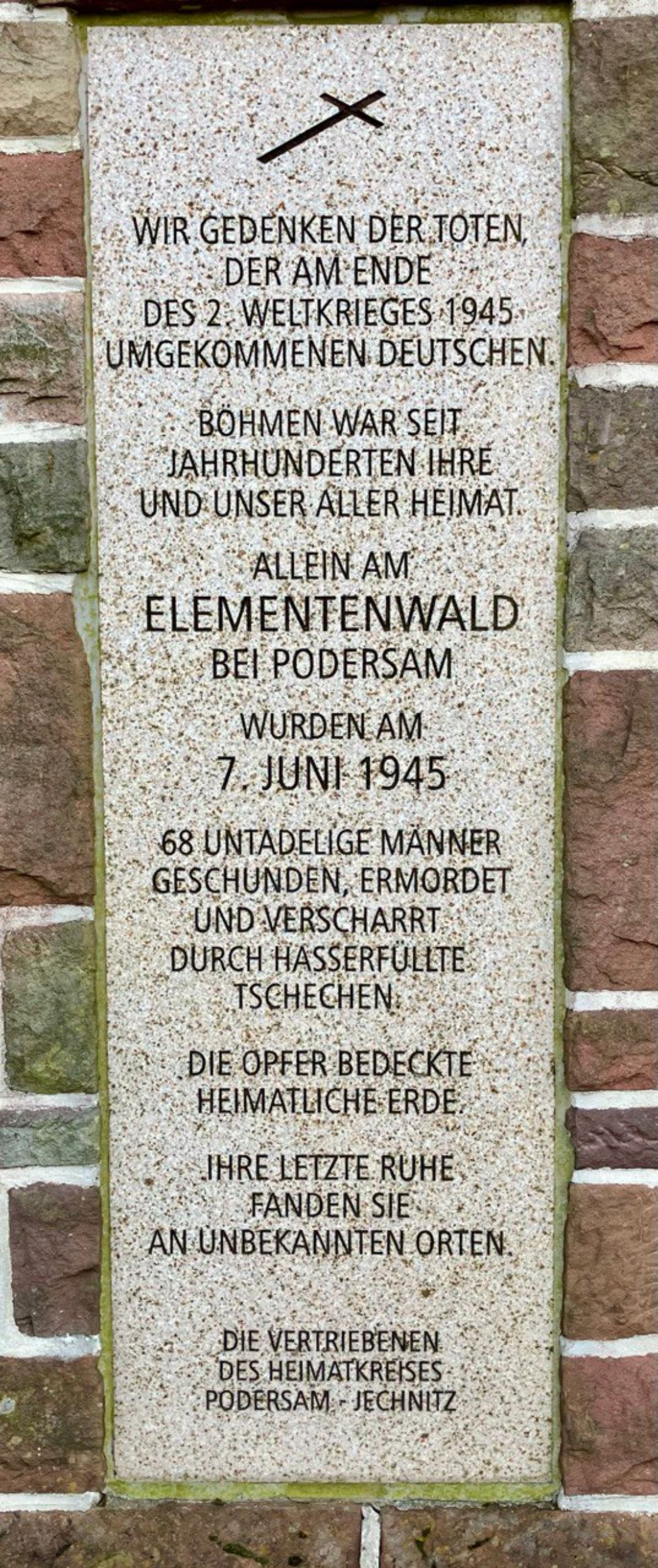

Von untadeligen SS-Männern und dem Völkermord an den Deutschen

Eine der Tafeln thematisiert das Massaker in Podersam 1945, bei dem 68 „untadelige Männer“ von „hasserfüllten Tschechen“ ermordet worden seien. Diese Darstellung verschweigt, dass zwei dieser Männer SS-Rottenführer1 und zahlreiche weitere NSDAP-Mitglieder waren.2 Der Heimatkreis Podersam-Jechnitz, der die Tafel 2011 gestiftet hat, spricht in einer Veröffentlichung sogar vom „Holocaust“ an den Deutschen.3 Zuvor wurde bereits 2008 eine Tafel für den Innenraum gestiftet. Zur Einweihungsfeier wurde ein eingesendeter Redebeitrag des damaligen Saazer Kreisbetreuers P. Klepsch verlesen: Darin wird u.a. der erzwungene Anschluss der Sudetengebiete 1938 als „Korrektur der verhaßten (sic!) Pariser Vorortverträge“ verklärt. Die tschechoslowakischen Opfer während der deutschen Besatzung werden relativiert, die Vertreibungen der Deutschen als „Völkermord“ bezeichnet. 4

Tschechische „Sonderbehandlung“?

Im selben Beitrag äußert der Kreisbetreuer Bedauern darüber, „dass unsere Kinder […] dazu erzogen wurden, in ihren Eltern Täter statt Opfer zu sehen.“ Klepsch selbst war Flakhelfer: Nach dem Krieg sei ihm in Postelberg die „berüchtigte tschechische ‚Sonderbehandlung‘“ widerfahren.5 Der Begriff „Sonderbehandlung“ entstammt der kodifizierten Sprache der SS, die damit den massenhaften Mord an Jüd:innen in den Vernichtungslagern verschleierte. Die Verwendung dieses Begriffs verharmlost die NS-Verbrechen und konstruiert ein deutsches Opfernarrativ. Diese Schuldumkehr erfuhr beim Heimatfest in Kronach offenbar keine Gegenrede – auch die Tafel am Altvaterturm hängt unverändert.

Von Konzentrationslagern...

Auch andere Inschriften bieten Anknüpfungspunkte für Geschichtsrevisionismus. So wird das Internierungslager Thomasdorf als „KZ“ dargestellt. Tatsächlich diente das Lager nach dem Krieg der Inhaftierung (vermuteter) NS-Verbrecher:innen sowie der Unterbringung der deutschsprachigen Bevölkerung vor der Umsiedlung. Die Bedingungen waren schlecht; Zwangsarbeit, Misshandlungen und Erschießungen durch Wachleute sind dokumentiert.6 Anders als in den nationalsozialistischen KZs jedoch waren die Internierten in Thomasdorf keine Opfer antisemitischer, rassistischer oder politischer Verfolgung. Viele hatten zuvor von der NS-Herrschaft profitiert oder sie aktiv unterstützt. Die NSDAP hatte im „Sudetengau“ reichsweit die höchste Mitgliedsquote.7 Einige Lager, wie z.B. Terezín, befanden sich in ehemaligen NS-Haftanstalten. Auch verwendeten tschechoslowakische Behörden teils den Begriff Konzentrationslager,8 was erklärt, warum Teile der Erlebnisgeneration diesen Begriff übernahmen. Am Altvaterturm fehlt jedoch jeder historische Kontext. So entsteht der Eindruck, Thomasdorf sei mit nationalsozialistischen KZs vergleichbar.

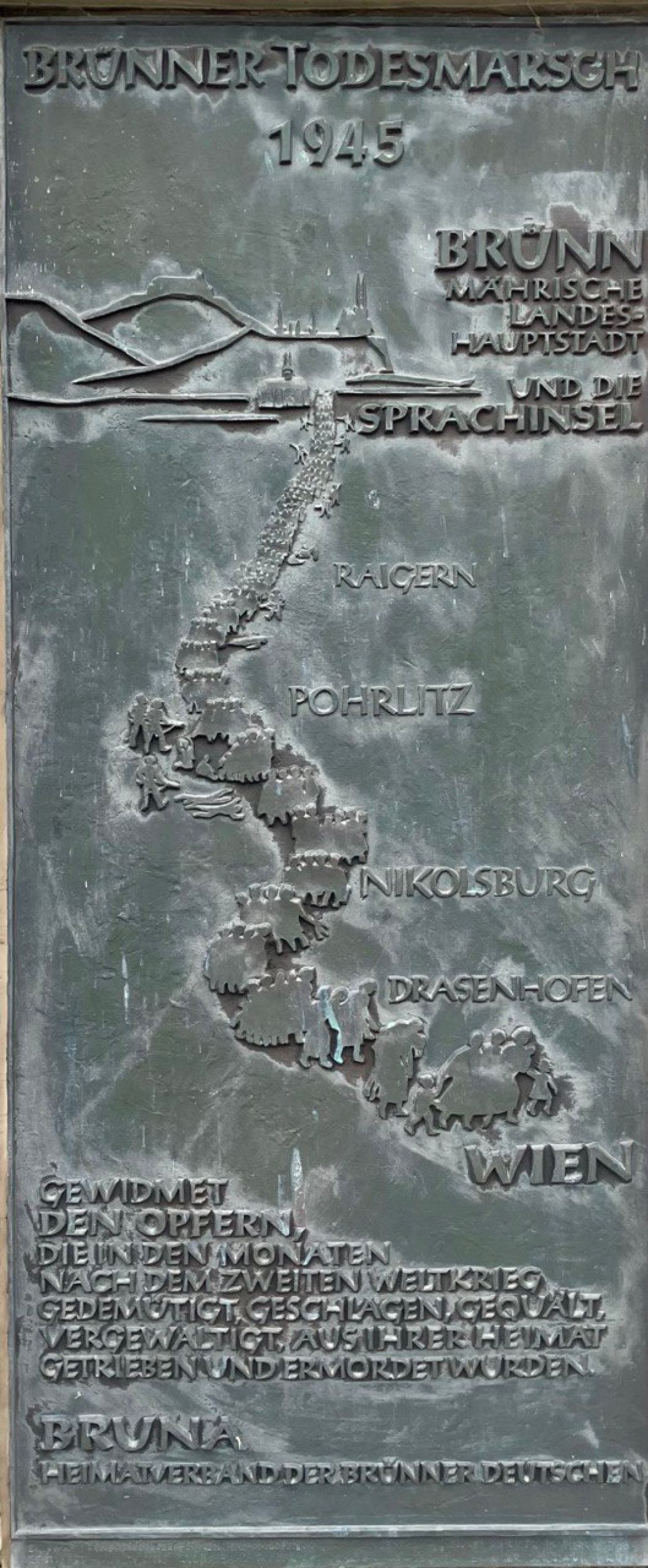

…und deutschen Todesmärschen

Ähnlich suggestiv ist die Bezeichnung der Vertriebenentrecks aus Brünn und Jägerndorf im Mai und Juni 1945 als „Todesmärsche“. Zwar starben viele Deutsche auf diesen gewaltsamen und oft katastrophal organisierten Trecks an Erschöpfung, Krankheit oder Gewalt. Die Begriffswahl legt jedoch eine Parallele zu den nationalsozialistischen Todesmärschen nahe. Diese zielten auf die Vernichtung der aufgrund der NS-Ideologie Verfolgten oder deren weitere Ausbeutung im Landesinneren ab. Im Gegensatz dazu hatten die „Todesmärsche“ von Brünn und Jägerndorf – trotz der Gewalt – das konkrete Ziel der Aussiedlung. Eine Gleichsetzung dieser Ereignisse verwischt zentrale Unterschiede und bietet Raum für die Relativierung der NS-Verbrechen.

Zahlen zu Flucht und Vertreibung im Kontext

Auch die Ausstellung im Turm stützt revisionistische Narrative. So wird die Zahl von 200.000 ermordeten (!) Sudetendeutschen behauptet. Die Forschung geht von etwa 30.000 Todesopfern infolge von Gewalt, Krankheit und Erschöpfung aus.9 Es ist unbestritten, dass Flucht und Vertreibung für viele Menschen mit Leid, Gewalt und Heimatverlust verbunden waren. Eine nüchterne Einordnung der Opferzahlen soll dieses Leid nicht relativieren, sondern die Grundlage für eine differenzierte Auseinandersetzung schaffen.

Geschichtsrevisionistische Andockpunkte

Die Darstellungen am Altvaterturm betonen einseitig deutsches Leid. Die tschechisch-slowakische Perspektive sowie der historische Kontext der NS-Verbrechen wird größtenteils ausgeblendet. Die Verwendung belasteter Begriffe wie „Konzentrationslager“ oder „Todesmarsch“ trägt dazu bei, die Vertreibung der Sudetendeutschen mit den NS-Verbrechen gleichzusetzen. Der Altvaterturm bietet damit Andockpunkte für die extrem Rechte. So besuchte beispielsweise 2020 der völkische Aktivist Nikolai Nerling („der Volkslehrer“) den Turm. In der rechtsextremen „Gedächtnisstätte e.V.“ ist den Sudetendeutschen eine eigene Stele gewidmet, die vergleichbare Opferzahlen wie die Ausstellung im Altvaterturm behauptet. Auch für die AfD spielt das Thema Flucht und Vertreibung eine immer größere Rolle als Form rechter Identitätspolitik.

Chancen für einen reflektierten Umgang

Der Altvaterturm vermittelt den Eindruck, es handle sich um ein kuratiertes Museum. Gästebucheinträge belegen, dass das präsentierte Bild oft unkritisch übernommen wird. Der Turm wird auf lokalen Tourismusseiten beworben und zieht besonders an den Wochenenden zahlreiche Besucher:innen an. Dabei kommen auch unbedarfte Betrachter:innen mit der teils offen geschichtsrevisionistischen Darstellung in Kontakt.

Die an der Verwirklichung des Turms beteiligten Personen und Initiativen vertreten keine einheitliche Meinung. Neben geschichtsrevisionistischen Positionen existieren auch Bestrebungen, die Erinnerungskultur rund um den Turm zu öffnen und zu versachlichen. Auch gibt es deutsch-tschechisch-slowakische Initiativen, die sich für Verständigung und multiperspektivische Erinnerung einsetzen. Soll der Altvaterturm wirklich ein Ort der Erinnerung und Versöhnung sein, wäre es dringend notwendig, problematische Begriffe und einseitige Darstellungen zu überarbeiten – zugunsten einer historisch reflektierten und differenzierten Auseinandersetzung.

[1] BArch, R 9361-III/505641, Bl. 1; BArch, R 9361-III/208726, Bl. 1

[2] Klaus Brill: Als das Pendel der Gewalt zurückschlug. Süddeutsche, dort datiert 10.02.2011, URL: https://www.sueddeutsche.de/politik/sudentendeutsche-vertreibungen-1.1048164 (04.10.2024).

[3] Christel Demel: Das Massaker am Elementenwald. Podersam-Jechnitz 2016, S. 111.

[4] Reinhard Ziesch: Das war nicht nur eine ethnische Säuberung. In: Heimatbrief Saazerland (2008), H. 832.

[5] Ob diese Worte wirklich aus der Feder von P. Klepsch stammen, oder ob sie ihm vom Verlesenden der Nachricht oder dem Autor des Artikels in den Mund gelegt wurden, ist schwer nachzuvollziehen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass P. Klepsch selbst einmal von der Gestapo verhört worden war und von sich selbst sagte, er „zum Teil“ Antifaschist gewesen, weil ihn der 1938 bei Familie K. zu Hause einquartierte Wehrmachtsgeneral Rudolf Schmidt dazu gemacht hätte. General R. Schmidt hat sich tatsächlich z.T. kritisch gegenüber Hitlers militärischen Führungsqualitäten geäußert, spielte aber nichts destotrotz eine zentrale Rolle bei den Angriffskriegen der Wehrmacht, weswegen General Rudolf Schmidt als „antifaschistisches Vorbild“ für P. Klepsch kaum getaugt haben dürfte. Vgl. Peter Klepsch – Der letzte Saazer Hopfenhändler ist tot. Böhmische Heimat, dort datiert 08.04.2024, URL: https://www.boehmische-heimat.de/wp/peter-klepsch-der-letzte-saazer-hopfenhaendler-ist-tot/ (10.10.2024).

[6] Tomáš Staněk: Internierung und Zwangsarbeit: Das Lagersystem in den böhmischen Ländern 1945-1948. München 2007, S. 147.

[7] Jürgen W. Falter: Hitlers Parteigenossen. Frankfurt/ New York 2020, S. 390.

[8] Staněk: Internierung und Zwangsarbeit: Das Lagersystem in den böhmischen Ländern 1945-1948, S. 4.

[9] Rüdiger Overmans: Zur Diskussion über Verluste während Flucht und Vertreibung. In: Detlef Brandes/Edita Ivaničková/Jiří Pešek (Hrsg.): Erzwungene Trennung: Vertreibungen und Aussiedlungen in und aus der Tschechoslowakei 1938-1947 im Vergleich mit Polen, Ungarn und Jugoslawien, Essen 1999, hier S. 181.