©Screenshot, Telegram-Channel "Der Thüringer", aufgenommen am 17.10.2024

Urpsrung des Mythos

Die Debatte über Flucht und Vertreibung wurde nach dem Krieg von der Erlebnisgeneration geprägt. Betroffene organisierten sich in Landsmannschaften und ab 1957 im Bund der Vertriebenen (BdV), der vor allem CDU/CSU nahestand, teils aber auch mit der NPD sympathisierte.1 Neben Entschädigungs- und Integrationsforderungen gab es auch revisionistische Positionen, die eine Rückkehr in ehemalige deutsche Gebiete verlangten. In der DDR waren Landsmannschaften verboten, da die regionale Identität dem neuen, sozialistischen Menschen weichen sollte.2

Bis heute gibt es Überschneidungen zwischen der extremen Rechten und dem BdV: So ist der ehemalige BdV-Vize Paul Latussek Vorsitzender des rechtsextremen Vereins „Gedächtnisstätte e.V.“3 Die ehemalige CDU-Politikerin und BdV-Funktionärin Erika Steinbach hat den Vorsitz der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung inne.4 Auch Heimatvereine und Ortsgruppen verbreiten bis heute manipulierte Opferzahlen und reißen das Geschehene aus dem Kontext. Häufig tauchen Begriffe wie „Genozid“, „Todesmarsch“ oder „Konzentrationslager“ auf, die das Motiv der Schuldumkehr bereits erahnen lassen.

„Volksdeutsche“ im Ausland und die NS-Außenpolitik

Deutsche Minderheiten gab es im heutigen Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, dem ehemaligen Jugoslawien, den baltischen Staaten und der ehemaligen UdSSR.5 In den meisten Gebieten bereitete das Zusammenleben wenig Schwierigkeiten, mit Abstrichen in Polen und der Tschechoslowakei.6 In Polen förderte schon die Weimarer Republik im Verdeckten die Pflege des Deutschtums, und versuchte die Ergebnisse des Versailler Vertrags rückgängig zu machen.7 Die Nationalsozialist:innen förderten den „Volkstumskampf“ und den Aufbau paramilitärischer Gruppen.

In der Tschechoslowakei sah sich die deutsche Minderheit benachteiligt und organisierte sich in deutsch-nationalen Gruppen, aus denen später die Sudetendeutschen Freikorps hervorgingen. Diese provozierten mit inoffizieller Unterstützung der SA Gefechte mit tschechoslowakischen Sicherheitskräften. Die Spannungen eskalierten mit dem Aufstieg der Sudetendeutschen Partei (SdP) unter Konrad Henlein, die sich an der NSDAP orientierte und 1935 68 % der sudetendeutschen Stimmen erhielt.8 Die herbeigeführte Staatskrise endete 1938 im Münchener Abkommen, bei dem ohne tschechoslowakische Beteiligung die Abtretung des Sudetenlandes an das Deutsche Reich beschlossen wurde. Im März 1939 erfolgte die Zerschlagung der "Resttschechei": Böhmen und Mähren wurden als „Reichsprotektorat“ annektiert.

Die Entfesselung der Gewalt

Dem Überfall der Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939 folgten Vertreibung, Deportation und erste Mordaktionen gegen Pol:innen und polnische Jüd:innen. In der NS-Ideologie wurden Jüd:innen als „Gegenrasse“ zum „arischen Menschen“, Slaw:innen als „Untermenschen“ konstruiert. Widerstand wurde in den besetzten Gebieten brutal unterdrückt, wie das Massaker im tschechischen Lidice 1942 zeigt. Die Nationalsozialist:innen planten weite Teile Osteuropas zu entvölkern und zu „germanisieren“. Viele Deutsche profitierten von dieser Politik, indem sie enteigneten Grundbesitz übernahmen oder Zwangsarbeiter:innen einsetzten. Erst das Vorrücken der Alliierten setzte der Gewalt und Ausbeutung ein Ende.

Alliierte Umsiedlungspläne

Bereits während des Krieges zogen die Alliierten deutsche Umsiedlungen als Teil der Nachkriegsordnung in Betracht. Grundlage war die verbreitete Vorstellung, dass ethnisch homogene Nationalstaaten Minderheitenkonflikte verhindern würden.9 Als Vorbild wurde der Vertrag von Lausanne (1923) zur Trennung von Griech:innen und Türk:innen angesehen. Wegweisend für die Planungen der Alliierten waren die Konferenzen von Teheran (1943) und Jalta (1945). Die Erfahrung der NS-Politik im Umgang „Volksdeutschen“ sowie das Ausmaß der NS-Verbrechen ließen die Umsiedlungen als elementaren Teil einer Nachkriegsordnung erscheinen. Insbesondere in Polen traten die Deutschen wie Sklavenhalter:innen auf, sodass ein Zusammenleben kaum mehr denkbar schien.10 Sowohl Polen als auch die Tschechoslowakei sahen die Neuordnung als Chance zur Durchsetzung eigener Interessen, wobei sich ethnische Homogenitätsvorstellungen mit Friedenssehnsucht, antifaschistischem Abwehrkampf und Vergeltungsmotiven vermischten. Auf der Potsdamer Konferenz (Juli–August 1945) einigten sich die Siegermächte schließlich auf die Westverschiebung Polens und konkrete Maßnahmen zur Aussiedlung der Deutschen.

Beginn der Fluchtbewegungen

Erste Fluchtbewegungen gab es ab 1943 vor der heranrückenden Roten Armee: Angst vor (sexueller) Gewalt und Vergeltung, zusätzlich angeheizt von der NS-Propaganda, trieben zahlreiche Menschen in Richtung Westen. Auch Angst vor Rache, angesichts der von den Deutschen in der Sowjetunion verübten Verbrechen, beförderte die Fluchtbewegung.11 Die NS-Politik schwankte zwischen Räumungsbefehl und Durchhalteparolen. Gleichzeitig nutzte sie Teile der Logistik weiterhin für ihre antisemitische Vernichtungspolitik. Dementsprechend fanden die Fluchtbewegungen unter dramatischen Bedingungen statt. Gerade in den Wintermonaten kam es aufgrund von spontanen Räumungsbefehlen und Mangelversorgung zu hohen Verlusten. Ab Oktober 1944 veranlasste das NS-Regime großflächige Evakuierungsmaßnahmen aus Südosteuropa.12

Die sogenannten „Wilden Vertreibungen“

Bereits vor der Kapitulation am 8. Mai 1945 setzten die sogenannten „wilden Vertreibungen" ein: Bis zu 400.000 Deutsche wurden aus Polen13 und bis zu 800.000 aus der Tschechoslowakei vertrieben.14 Bis zur Konferenz von Potsdam wollten beide Staaten die Deutschen als „fünfte Kolonne" des NS aus dem Land schaffen. Die Vertreibungen erfolgten chaotisch und teils unter Anwendung von Gewalt. Für Militärangehörige, SA,- SS- und NSDAP-Mitglieder wurden Internierungslager eingerichtet, in denen auch auswanderungspflichtige Deutsche untergebracht wurden. In den Internierungslagern herrschten oft schlechte Bedingungen und Gewalt. Einweisungen erfolgten in der Regel ohne rechtsstaatlichen Prozess. In einige Fällen wurden vorherige deutsche Konzentrationslager übernommen, wie z.B. das Gestapogefängnis in Theresienstadt (Terezin). Bedingungen und Intention von deutschen KZs und tschechoslowakischen Internierungslagern sind jedoch nicht gleichzusetzen. Die deutschen KZs waren Orte der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik, während die Internierungslager als Zwischenstation auf dem Weg zur Umsiedlung oder als Lager für NS-Belastete dienten. Die meisten Verluste während der "wilden Vertreibungen" sind auf die Typhus-Epidemie und Erschöpfung zurückzuführen: Gewalt und Racheakte, wie z.B. auf dem Brünner Vertriebenentreck, hat es zweifelsohne gegeben, jedoch wird ihr Einfluss auf die Verluste von Geschichtsrevisionist:innen überschätzt.

Organisierte Aussiedlungen

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Potsdamer Konferenz vom 2. August 1945 wurden die organisierten Aussiedlungen ab Januar 1946 durchgeführt. Die Alliierten kooperierten eng mit der Tschechoslowakei, Polen und Ungarn um 4,8 Millionen Deutsche auszusiedeln. Getreu den Vereinbarungen der Alliierten wurde auf die Einhaltung humanitärer Standards geachtet. Ein Großteil der Transporte fand auf der Schiene statt.

Insgesamt sind bis 1949 gut 12 Millionen Deutsche aus dem Osten geflohen, vertrieben oder ausgesiedelt wurden. In der BRD haben circa acht Millionen ihre neue Heimat gefunden. Die DDR zählte 1949 gut vier Millionen „Umsiedler“.15

Die Zahl der Verluste

Die Zahl der Verluste ist umstritten, da unterschiedliche Erhebungsmethoden, Quellen und Definitionen existieren. Geschichtsrevisionistische Kreise behaupten oft über zwei Millionen Tote – eine Zahl, die auf eine fehlerhafte Bevölkerungsbilanz des Statistischen Bundesamtes zurückgeht. Als belegt gelten heute bis zu 600.000 Todesfälle,16 100.000 davon nach dem Ende der Kampfhandlungen durch Typhus, Mangel, Erschöpfung oder Gewalteinwirkung.17 Ein Großteil der Verluste datiert damit auf die Zeit vor dem Kriegsende, die von den katastrophalen Bedingungen der NS-Räumungspolitik geprägt war.18Das Vorrücken der Roten Armee, das für die deutsche Bevölkerung vor Ort verheerende Folgen hatte, bedeutete für zahlreiche Opfer der Nazi-Barbarei jedoch auch die Rettung in höchster Not.19

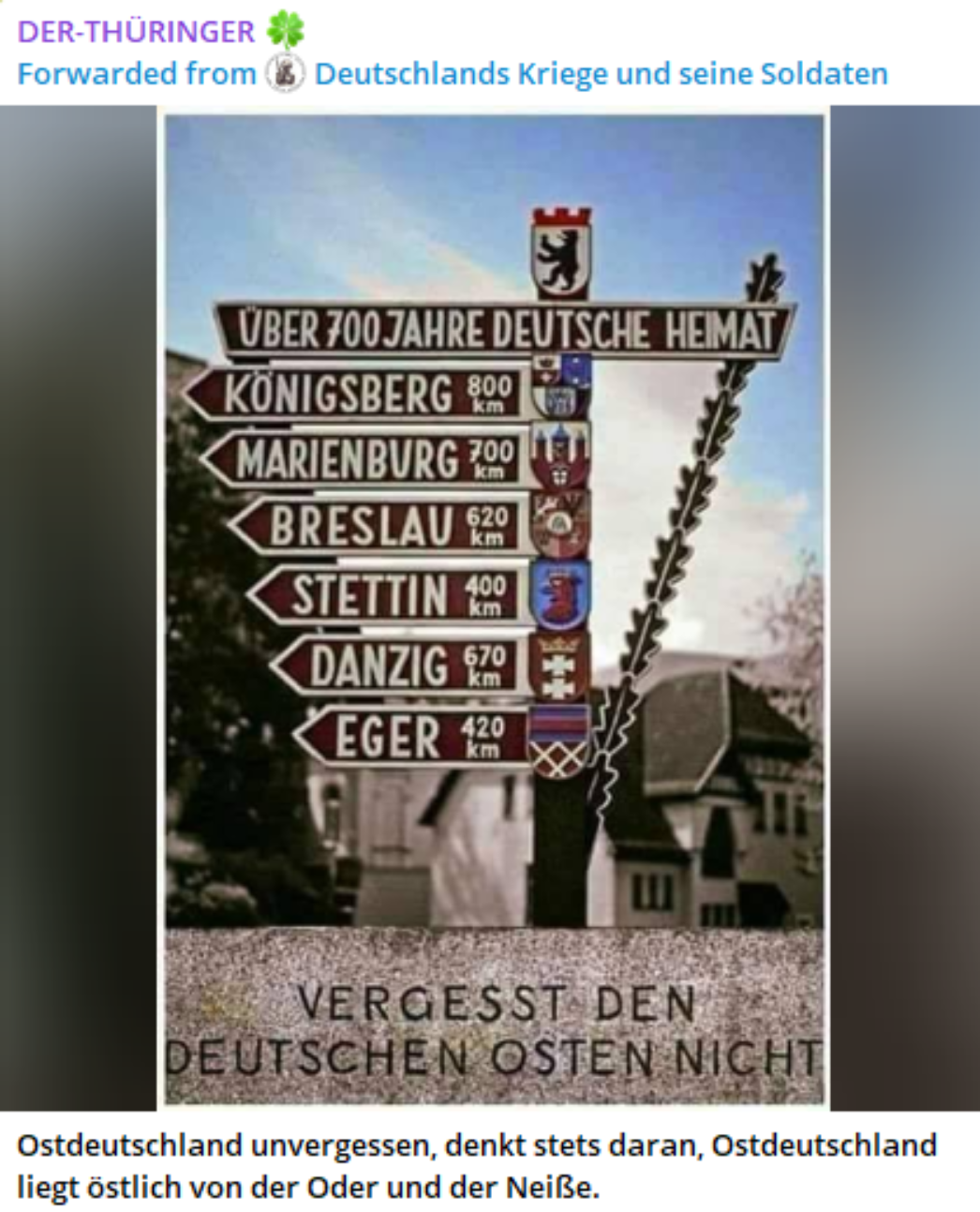

Der Mythos in der heutigen Rechten

Für Geschichtsrevisionist:innen sind Flucht und Vertreibung heute ein Kernthema rechter Geschichts- und Identitätspolitik. So vertreibt z.B. der Antaois-Verlag von Götz Kubitschk, Kopf hinter dem Institut für Staatspolitik, alte und neue Klassiker der Vertriebenenliteratur. Auch das rechtsextreme Magazin "Compact" verbreitet ein Sonderheft zum Schicksal der Vertriebenen mit manipulierten Opferzahlen und reißerischer Aufmachung. Die AfD hat das Thema längst für sich entdeckt: So hetzte der Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner schon 2015, anlässlich einer Debatte im Thüringer Landtag um die Einführung eines Gedenktages am 8. Mai, gegen eine angebliche „Gedenkinflation“ und setzte dem die deutschen Opfer von Flucht und Vertreibung entgegen. Dabei behauptete er die Zahl von zwei Millionen Todesopfern. Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke verbreitete anlässlich des Volkstrauertages im November 2024 sogar die Zahl von angeblichen 2,5 Millionen Opfern.

©Screenshot, Telegram, aufgenommen am 05.03.2025

Einordnung

Flucht und Vertreibung sind ein zentraler Bestandteil geschichtsrevisionistischer Propaganda. Durch die bewusste Entkontextualisierung historischer Ereignisse, die selektive Fokussierung auf deutsches Leid und Zahlenmanipulation wird gezielt ein deutsches Opfernarrativ konstruiert. Damit soll eine Gleichsetzung deutscher und alliierter Verbrechen suggeriert werden, um die Verantwortung für das Leid – die nationalsozialistische Aggression – zu relativieren und durch eine generalisierte Darstellung von Krieg und menschlichem Elend zu ersetzen.

Zweifellos war der Verlust der Heimat für viele Menschen traumatisch – Hunger, Erschöpfung und Gewalt sind umfangreich dokumentiert. Eine differenzierte Erinnerungspolitik muss die Tragik individueller Schicksale anerkennen, ohne sie aus dem historischen Gesamtzusammenhang zu lösen oder zu instrumentalisieren. Geschichtsrevisionistische Darstellungen von Flucht und Vertreibung stellen eine Gefahr für die europäische Aussöhnung und die sich noch immer entwickelnde, multiperspektivische Erinnerung an das 20. Jahrhundert dar.

[Autor: Jakob Schergaut. Aktualisiert am 05.03.2025]

Literaturverzeichnis

[1] Hermann Weiß: Die Organisationen der Vertriebenen und ihre Presse. Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten, Frankfurt am Main 1995, hier S. 260.

[2] Heike van Hoorn: Zwischen allen Stühlen: Die schwierige Stellung sudetendeutscher Antifa-Umsiedler in den ersten Jahren der SBZ/DDR. In: Jan C. Behrends/Thomas Lindenberger/Patrice G. Poutrus (Hrsg.): Fremde und Fremdsein in der DDR: Zu historischen Ursachen der Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland, Berlin 2003, hier S. 166.

[3] Mobit: Nach den Rechten sehen. mobit.org, dort datiert 2017, URL: https://mobit.org/Material/MOBIT_Nach%20den%20rechten%20H%C3%A4usern%20sehen_2018.pdf (14.10.2024).

[4] Desiderius-Erasmus-Stiftung: Stiftungsverein. Desiderius-Erasmus-Stiftung, URL: https://erasmus-stiftung.de/stiftungsverein/ (04.03.2025).

[5] Diese deutschen Enklaven waren oft auf mittelalterliche Siedlungsbewegungen, Einwanderungen im Zuge von Kolonisationspolitik oder auf die Aufteilung ehemaliger Großreiche wie Österreich-Ungarn zurückzuführen.

[6] Eva Hahn/Hans Henning Hahn: Die Vertreibung im deutschen Erinnern. Legende, Mythos, Geschichte. Paderborn 2010, S. 121.

[7] Norbert Krekeler: Die deutsche Minderheit in Polen 1919-1933. In: Wolfgang Benz (Hrsg.): Die Vertriebung der Deutschen aus dem Osten, Frankfurt am Main 1995, hier S. 31.

[8] Rudolf Jaworski: Die Sudetendeutschen 1918-1938. In: Wolfgang Benz (Hrsg.): Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten, Frankfurt am Main 1995, hier S. 40.

[9] Michael Schwartz: Ethnische „Säuberungen“ in der Moderne. Globale Wechselwirkungen nationalistischer und rassistischer Gewaltpolitik im 19. und 20. Jahrhundert. München 2013, S. 499.

[10] Ebd., S. 498.

[11] Ebd., S. 536.

[12] Wolfgang Benz: Der Generalplan Ost. In: Wolfgang Benz (Hrsg.): Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten, Frankfurt am Main 1995, hier S. 55.

[13] Jan M. Piskorski: Vertreibung und Deutsch-Polnische Geschichte: Eine Streitschrift. Osnabrück 2005, S. 27.

[14] Klaus-Dietmar Henke: Der Weg nach Potsdam - Die Alliierten und die Vertreibung. In: Wolfgang Benz (Hrsg.): Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten, Frankfurt am Main 1995, hier S. 81.

[15] Walter Ziegler: Flüchtlinge und Vertriebene. Historisches Lexikon Bayern, dort datiert 15.11.2021, URL: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Fl%C3%BCchtlinge_und_Vertriebene (04.03.2025).

[16] Arnulf Scriba: Die Flucht der deutschen Bevölkerung 1944/45. Deutsches Historisches Museum, dort datiert 19.05.2015, URL: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kriegsverlauf/flucht-der-deutschen-194445 (05.03.2025).

[17] Hahn, Hahn: Die Vertreibung im deutschen Erinnern. Legende, Mythos, Geschichte, S. 700–701.

[18] Ebd., S. 703.

[19] Schwartz: Ethnische „Säuberungen“ in der Moderne. Globale Wechselwirkungen nationalistischer und rassistischer Gewaltpolitik im 19. und 20. Jahrhundert, S. 533.