Geschichtsrevisionismus als Parteistrategie

Höchsts Vorstoß reiht sich nahtlos in eine Serie ähnlicher Aussagen führender AfD-Politiker:innen ein. Bereits Anfang 2025 hatte Co-Vorsitzende Alice Weidel Hitler als „Kommunisten" bezeichnet. Höchst selbst rief bereits 2019 öffentliche Kritik hervor, nachdem sie Angela Merkel mit Adolf Hitler verglichen hatte.1 Am 16. August 2025 erneuerte sie ihre geschichtsrevisionistischen Vorstöße: Auf der Plattform X teilte sie einen Artikel des Portals „Die Achse des Guten". Darin versuchte der Autor Ansgar Neuhof eine Parallele zwischen dem angeblichen Kampf gegen rechts der Hitlerjugend (HJ) und heutigem zivilgesellschaftlichem Engagement gegen Rechtsextremismus zu konstruieren.2

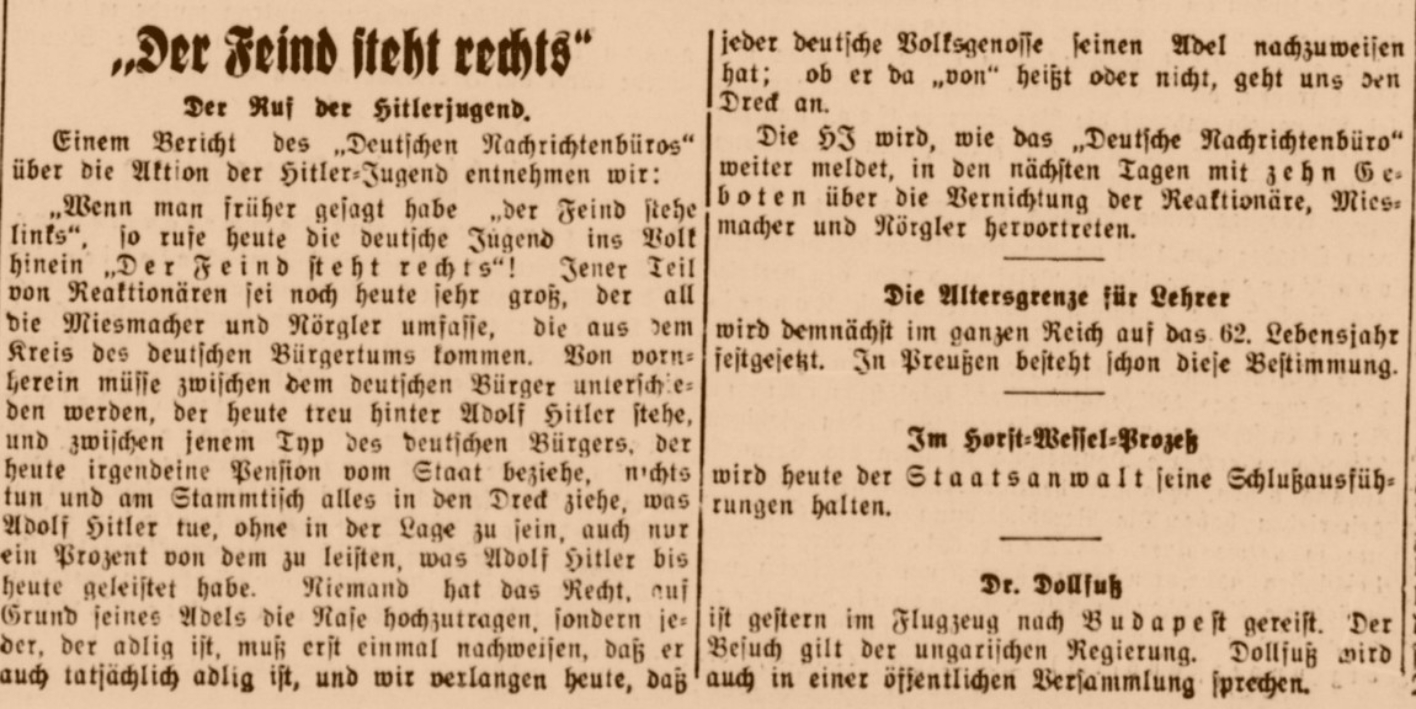

Die Meldung der Reichs-Zeitung von 1934

Neuhofs Behauptung stützt sich auf eine Meldung der nationalsozialistischen Deutschen Reichs-Zeitung vom 15. Juni 1934, die von einer HJ-Aktion berichtete: „Wenn man früher gesagt habe, der Feind steht links, so rufe heute die deutsche Jugend ins Volk hinein: ‚Der Feind steht rechts'!" Neuhof verschweigt, dass die HJ zwischen dem „deutschen Bürger", der „treu hinter Hitler stehe", und dem, der „am Stammtisch alles in den Dreck ziehe" unterscheidet. Entscheidend ist zudem der historische Kontext: Im Zuge wirtschaftlicher Turbulenzen stand Hitler 1934 unter erheblichem politischem Druck. Die Anfangseuphorie nach der Machtübernahme war verflogen, Kritik wurde laut. Propagandaminister Joseph Goebbels startete daraufhin eine Kampagne gegen „Miesmacher und Kritikaster“, die sich vor allem gegen „Reaktionäre“ sowie Juden und Jüdinnen richtete.3 Parallel warnte die Parteiführung vor „Provokateuren“, die eine „zweite Revolution“ forderten. Gemeint war Ernst Röhms SA, die nach dem Ausbleiben versprochener Parteiposten und sozialer Verbesserungen zunehmend Unruhe verbreitete.4 Die HJ agierte als verlängerter Arm der Partei und beteiligte sich rege an der Propaganda, hatte sie doch bereits zuvor gegen konkurrierende völkische Jugendverbände gehetzt. Dies lag jedoch weniger an ideologischen Differenzen als an dem totalitären Anspruch der HJ.5

Franz von Papen als fragwürdiger Kronzeuge

Als weitere Stütze seiner Argumentation führt Neuhof einen Bericht des Pariser Tageblatts vom 19. Juni 1934 über eine Rede Franz von Papens vor Marburger Student:innen an. Der Vizekanzler beklagte darin die Unterdrückung der Christen und die scharfe Rhetorik gegen „verzweifelte Patrioten". Neuhof verheimlicht jedoch, was das Pariser Tageblatt explizit betonte: Von Papen selbst hatte mit Unterstützung von Deutschnationalen, Großagrariern, Wirtschaft, Bürokratie und Reichswehr Hitler an die Macht gebracht. Die Regierung war gemeinsam angetreten, um die deutsche Politik vom „Marxismus" zu befreien und ein autoritäres Präsidialsystem einzuführen.6

Die „Nacht der langen Messer" und ihre Bedeutung

Die doppelte Kampagne kulminierte in der sogenannten „Nacht der langen Messer" am 30. Juni 1934. SS und Polizei ermordeten Ernst Röhm und andere in Ungnade gefallene SA-Führer. In Berlin tötete sie u.a. von Papens Redenschreiber Edgar Julius Jung sowie den ehemaligen Reichskanzler Kurt von Schleicher. Dieser hatte im Dezember 1932 versucht Gregor Strasser vom sich sozialrevolutionär gerierenden Flügel der NSDAP für eine Regierungsbeteiligung zu gewinnen.7 Nach dem 30. Juni war der „linke“ Flügel der Partei endgültig ausgeschaltet.8 Dieser doppelte Schlag sicherte dem „Gefreiten“ Hitler die Unterstützung der Reichswehr, die sich von der SA bedroht sah.9 Obwohl die Propaganda vor allem gegen Reaktionäre zielte, traf die Aktion überwiegend Hitlers Rivalen im eigenen Lager. Kritik aus konservativen, monarchistischen oder deutschnationalen Kreisen an dem Blutbad blieb weitestgehend aus: Reichspräsident Paul von Hindenburg dankte Hitler per Telegramm.10 Der von der Rechten bis heute verehrte Theoretiker Carl Schmitt legitimiere in „Der Führer schützt das Recht“ das Vorgehen.

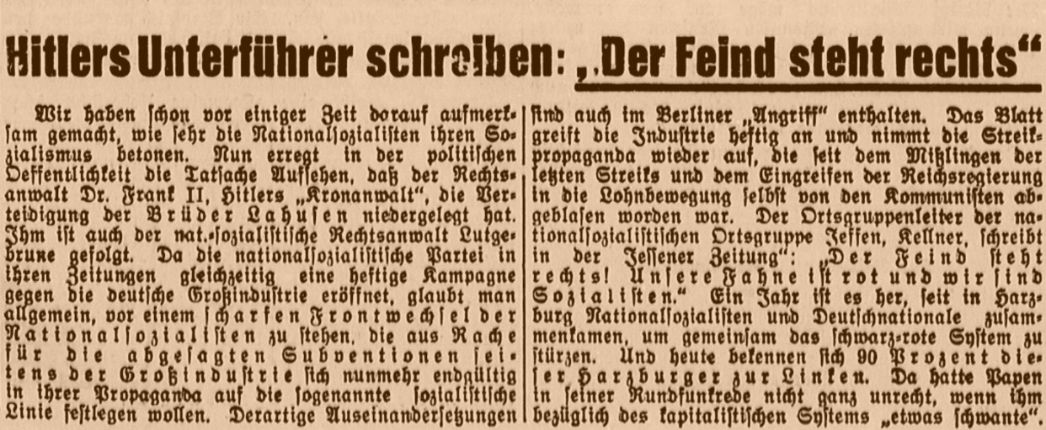

Das Sauerländische Volksblatt

Als dritte Quelle verweist Neuhof auf das katholische Sauerländische Volksblatt, das am 12. Oktober 1932 eine Meldung aus der Jessener Zeitung kommentierte. Dort hätte der NSDAP-Ortsgruppenleiter Kellner erklärt: „Der Feind steht rechts! Unsere Fahne ist rot und wir sind Sozialisten!" Diese Aussage bedarf einer historischen Einordnung. Die NSDAP erhielt im Juli 1932 über 37 Prozent der Stimmen: Reichspräsident Hindenburg lehnte Hitler als Reichskanzler dennoch ab. In der Folge glaubte die NSDAP ohnehin Verluste im bürgerlichen Lager hinnehmen zu müssen und verschärfte ihre antikapitalistische Rhetorik, um Arbeiter:innen anzusprechen. Diese Querfronttaktik gipfelte im gemeinsamen Streik von Nationalsozialistischer Betriebszellenorganisation (NSBO) und Revolutionäre Gewerkschaftsorganisation (RGO) bei der Berliner Verkehrsgesellschaft im November 1932. Der erhoffte Erfolg blieb aus, die NSDAP verlor im Vergleich zu Juli über 2 Millionen Stimmen.11

Parteitaktik und Machtkamp

Im Gegensatz zu Neuhof deutet der unbekannte Autor des Sauerländischen Volksblatts die Ereignisse als „scharfen Frontwechsel“ der NSDAP. So zog Hitler seinen Kronanwalt, Hans Frank, später Generalgouverneur im besetzten Polen, von der Verteidigung der Unternehmerbrüder Lahusen zurück, die wegen Korruption angeklagt waren. Die Partei wollte ihr Image als Saubermänner, die gegen das korrupte Wirtschaftssystem vorgehen, stärken. Die Einordnung der Harzburger Front als quasi sozialistischer Kampfbund gehört hingegen in den Bereich der Märchen, hatten sich NSDAP, DNVP und Stahlhelm doch explizit zur Bekämpfung von Marxismus und Parlamentarismus zusammengeschlossen. Diese Episode ist ein Zeugnis für die programmatische Flexibilität der NSDAP, die sich je nach politischer Lage die Unterstützung verschiedener Wähler:innengruppen zu sichern suchte, ohne sich von ihrer völkischen, antisemitischen und antiparlamentarischen Ideologie zu verabschieden.

Sozialismus, völkische Umdeutung und politische Realität

Die Nationalsozialist:innen bedienten sich gezielt am Vokabular und den Symbolen bis hin zur roten Farbe des politischen Gegners, wie Hitler in „Mein Kampf" selbst beschrieb.12 Der Sinn dieser Übernahme war nicht, der politischen Linken beizutreten, sondern diese zu zerschlagen. Die NSDAP grenzte „ihren" Sozialismus strikt vom Marxismus ab. Dieser Begriffsaneignung war eine schrittweise Umdeutung vorausgegangen: So diskutierte Arthur Moeller van den Bruck in seinem Hauptwerk "Das Dritte Reich", das später namensgebend für den NS-Staat wurde, Sozialismus als Problem von Überbevölkerung und Lebensraummangel.13 Die soziale Frage ersetzte das völkische Lager durch eine Rassenfrage.14 Von der Sozialismus-Rhetorik blieb nach der Machtübernahme nicht viel übrig: Die NSDAP zerschlug zentrale Errungenschaften der Arbeiter:innenbewegung, versprochene Verstaatlichungen blieben aus, stattdessen wurden jüdische Unternehmer:innen enteignet. Bis 1945 ermordete das Regime über 20.000 Kommunist:innen.15 Moderate, soziale Verbesserungen sowie Aufstiegsmöglichkeiten banden zahlreiche „Volksgenossen“ an das System.16

Viel Kooperation, wenig Konfrontation

Nach Kritik auf X korrigierte Höchst, die Nationalsozialisten hätten „das Bürgertum, das konservative Establishment, die freiheitlich-liberale Ordnung – also das, was heute unter ‚rechts' läuft" bekämpft. Diese Darstellung verzerrt die historischen Tatsachen. Tatsächlich wiesen die Nationalsozialist:innen den bürgerlichen Liberalismus zurück – sichtbar etwa in der Ablehnung der schwarz-rot-goldenen Farben, die Hitler mit der Revolution von 1848 verband.17 Teile der bürgerlichen und christlichen Parteien, z.B. die Bayrische Volkspartei, wehrten sich gegen die Gleichschaltung der Länder. Die Zentrumspartei in Berlin jedoch kooperierte mit Hitler nach Zugeständnissen.18 Konservative Eliten begonnen bereits ab 1930, die Verfassung auszuhöhlen und die parlamentarische Demokratie in eine „außerparlamentarische Quasidiktatur“ zu überführen.19 Trotz Spannungen und Machtkämpfen unterstützten große Teile des „konservativen Establishments“ den Aufstieg der NSDAP. Gemeinsame Feindbilder – Antikommunismus, Antiliberalismus, Nationalismus und die Ablehnung des Versailler Vertrags – bildeten dafür die Grundlage. Zwar wurden auch Rivalen aus diesem Spektrum ermordet, eingeschüchtert oder inhaftiert, doch die Mehrheit arrangierte sich mit Hitler. Rechte Freikorpskämpfer wurden amnestiert und zu Märtyrern stilisiert – ein Totenkult, den AfD-Abgeordnete bis heute pflegen. In Wehrmacht und SS stammten überdurchschnittlich viele Offiziere aus dem Adel. Der Widerstand aus diesen Kreisen vergrößerte sich erst, als die militärische Niederlage absehbar wurde.

Politischen Instrumentalisierung

Weder taugt also der angebliche Kampf der Hitlerjugend gegen rechts noch der Ausspruch eines NSDAP-Ortsgruppenleiters als Beweis einer vermeintlichen sozialistischen Gesinnung. Vielmehr bezeugen sie die Begriffsaneignungen des völkischen Lagers, interne Richtungsstreits, strategische Kalkül und den totalitären Anspruch der Bewegung. Die zwischenzeitlich scharfe Rhetorik gegen Reaktionäre ist Ausdruck einer gezielten Kampagne in einer für die Partei politisch heiklen Zeit. Hitler und die NSDAP wurden trotz anfänglicher Skepsis von weiten Teilen des konservativen, monarchistischen und deutschnationalen Spektrums akzeptiert oder aktiv unterstützt.

Die von Höchst verbreitete Erzählung dient einem politischen Zweck: Sie soll heutiges Engagement gegen Rechtsextremismus delegitimieren, die AfD als Erbin einer konservativen Tradition und als Opfer politischer Verfolgung darstellen. Die Millionen Opfer antisemitischer, rassistischer und sozialdarwinistischer Verfolgung erwähnt sie unterdessen mit keinem Wort. Solche Geschichtsverfälschungen relativieren die Verbrechen des Nationalsozialismus und verzerren das Verständnis der historischen Zusammenhänge – ein für die AfD typisches Vorgehen. Dass Portale wie „Die Achse des Guten" NS-Propaganda reproduzieren, um gegen zivilgesellschaftliches Engagement zu polemisieren, ist hingegen ein alarmierendes Zeichen für die Zunahme geschichtsrevisionistischer Positionen in der deutschen Öffentlichkeit.

[Autor: Jakob Schergaut]

[1] AfD-Politikerin Höchst vergleicht Merkel mit Hitler. Welt.de, dort datiert 26.11.2019, URL: https://www.welt.de/politik/deutschland/article203847210/AfD-Politikerin-Nicole-Hoechst-vergleicht-Merkel-mit-Hitler.html (26.08.2025).

[2] Ansgar Neuhof: Auch Nazis kämpften „gegen rechts“. Achse des Guten, dort datiert 19.06.2025, URL: https://www.achgut.com/artikel/auch_nazis_kaempften_gegen_rechts (26.08.2025).

[3] Norbert Frei: Der Führerstaat: Nationalsozialistische Herrschaft 1933-1945, 2. Aufl. München 1989, S. 15.

[4] Kurt Bauer: Nationalsozialismus: Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und Fall. Wien, Köln, Weimar 2008, S. 236.

[5] Christoph Schubert-Weller: Hitler-Jugend: Vom „Jungsturm Adolf Hitler“ zur Staatsjugend des Dritten Reiches. Weinheim, München 1993, S. 85.

[6] Zitiert nach: Norbert Frei: Der Führerstaat: Nationalsozialistische Herrschaft 1933-1945, 2. Aufl. München 1989, S. 39–40.

[7] Ebd., S. 188.

[8] Der „linke“ Flügel um die Brüder Gregor und Otto Strasser, zudem zwischenzeitlich auch Joseph Goebbels gehörte, spielte insbesondere in der Zeit des Parteienverbots und im Zuge des Wiederaufbaus danach eine große Rolle, fiel jedoch Zusehens in Ungnade. Die vagen Revolutions- und Gleichheitsvorstellungen konnten sich nicht durchsetzen, zumal dieser Flügel ähnlich antisemitisch und völkisch wie die Kernpartei war. Zur Idealisierung dieser Gruppe siehe: Michael Kohlstruck: Gerettete Idole? In: Wolfgang Benz/Peter Reif-Spirek (Hrsg.): Geschichtsmythen: Legenden über den Nationalsozialismus, 2. Aufl., Berlin 2005.

[9] Frei: Der Führerstaat: Nationalsozialistische Herrschaft 1933-1945, S. 37.

[10] Bauer: Nationalsozialismus: Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und Fall, S. 243.

[11] Ebd., S. 774.

[12] „Wir haben die rote Farbe unserer Plakate nach genauem und gründlichem Überlegen gewählt, um dadurch die linke Seite zu reizen, zur Empörung zu bringen und sie zu verleiten, in unsere Versammlungen zu kommen, wenn auch nur, um sie zu sprengen, damit wir auf diese Weise überhaupt mit den Leuten reden konnten.“ Aus: Adolf Hitler: Hitler, Mein Kampf. Eine kritische Edition, Bd. 2, hg. von. Christian Hartmann u.a., 16. Aufl. München und Berlin 2022, S. 127.

[13] Arthur Moeller Van Den Bruck: Das Dritte Reich, 3. Aufl. Berlin 1933, S. 48–49.

[14] Für eine ausführlicher Darstellung siehe: Volker Weiß: Das Deutsche Demokratische Reich: Wie die extreme

Rechte Geschichte und Demokratie zerstört. Stuttgart 2025, S. 129.

[15] Horst Duhnke: Die KPD von 1933 bis 1945. Köln 1972, S. 525.

[16] Siehe dazu: Götz Aly: Hitlers Volksstaat: Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus. Bonn 2005, S. 358–362.

[17] Siehe dazu: Adolf Hitler: Hitler, Mein Kampf. Eine kritische Edition, Bd. 2, hg. von. Christian Hartmann u.a., 16. Aufl. München und Berlin 2022.

[18] Frei: Der Führerstaat: Nationalsozialistische Herrschaft 1933-1945, S. 55.

[19] Zitiert nach: Kurt Bauer: Nationalsozialismus: Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und Fall. Wien, Köln, Weimar 2008, S. 162–163.