Historischer Hintergrund

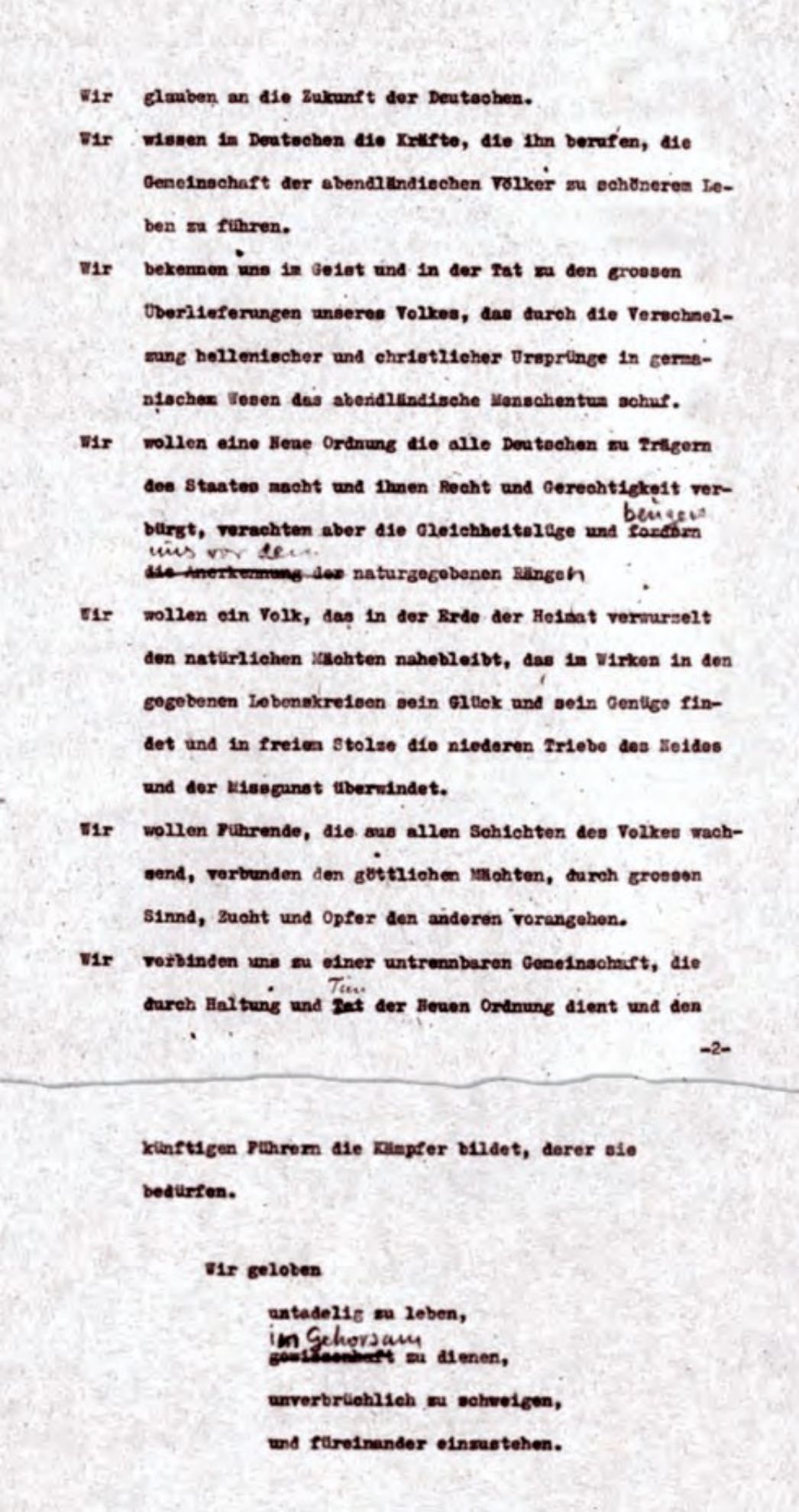

Der Widerstand gegen Hitler aus dem Offizierskorps formierte sich bereits Ende der 1930er Jahre. Führende Köpfe wie der Generalstabschef Ludwig Beck, der im Zuge der Sudetenkrise 1938 zurücktrat, lehnten Hitlers aggressive Expansionspolitik ab.1 Claus Schenk Graf von Stauffenberg schloss sich 1943 nach schweren Verwundungen im Afrika-Feldzug dem Widerstand an. Ziel der Gruppe war es, Hitler zu töten, die Macht zu übernehmen und einen Kompromissfrieden mit den Alliierten auszuhandeln, um Deutschlands totale Niederlage abzuwenden. Motiviert war der Widerstand vor allem von militärischen Ehrvorstellungen, christlich-konservativen Werten und autoritärem Standesdenken. Trotz personeller Verflechtungen mit zivilen und linken Widerständlern spielten demokratische Ideale kaum eine Rolle.2 Stauffenberg selbst forderte in einer oft als „Schwur“ interpretieren Notiz das Ende der sogenannten „Gleichheitslüge“ und die „Anerkennung der naturgegebenen Ränge“.

Die Operation Walküre

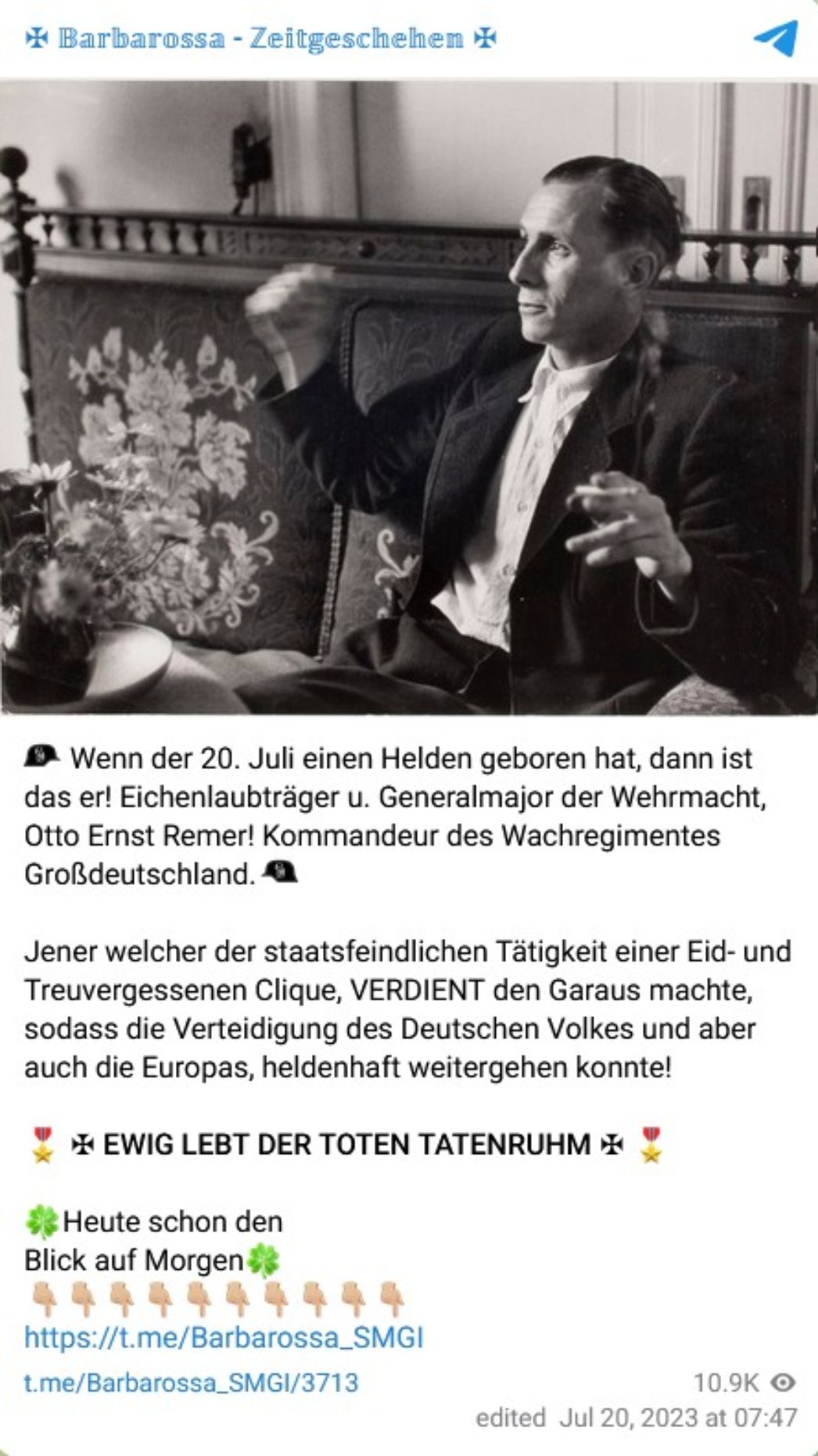

Die Verschwörer:innen machten sich die ‚Operation Walküre‘ zunutze – ursprünglich ein Notfallplan des NS-Regimes zur Niederschlagung innerer Unruhen –, um einen Staatsstreich vorzubereiten. Nach mehreren gescheiterten Versuchen flog Stauffenberg am 20. Juli 1944 in die „Wolfsschanze“. Seine Bombe explodierte um 12:42 Uhr im Besprechungsraum, tötete vier Anwesende, Hitler überlebte jedoch leicht verletzt. In Berlin leitete Mitverschwörer Olbricht unterdessen die Umsturzpläne ein. Verzögerungen, mangelnde Kooperation und widersprüchliche Meldungen führten jedoch zum Scheitern, ehe um 17:42 Uhr der Rundfunk Hitlers Überleben offiziell verkündete. Noch in derselben Nacht wurden Stauffenberg und drei Mitstreiter im Berliner Bendlerblock erschossen. Hitler beauftragte den Offizier Ernst Otto Remer mit der Niederschlagung des Putschs und trat noch in derselben Nacht im Radio auf, um sein Überleben zu demonstrieren. In den Wochen danach zerschlug die Gestapo das Netzwerk; Hunderte wurden verhaftet, vor dem Volksgerichtshof verurteilt oder hingerichtet.3

Die extreme Rechte und der 20. Juli

Die extreme Rechte ist in der Bewertung des Attentats gespalten: Neonazistische Gruppen verurteilen die rund 200 Verschwörer:innen als Verräter und greifen damit auf die NS-Propaganda zurück. Auch weite Teile der Wehrmacht interpretierten den Aufstand als eine neue

Die AfD als Erbin des Widerstands?

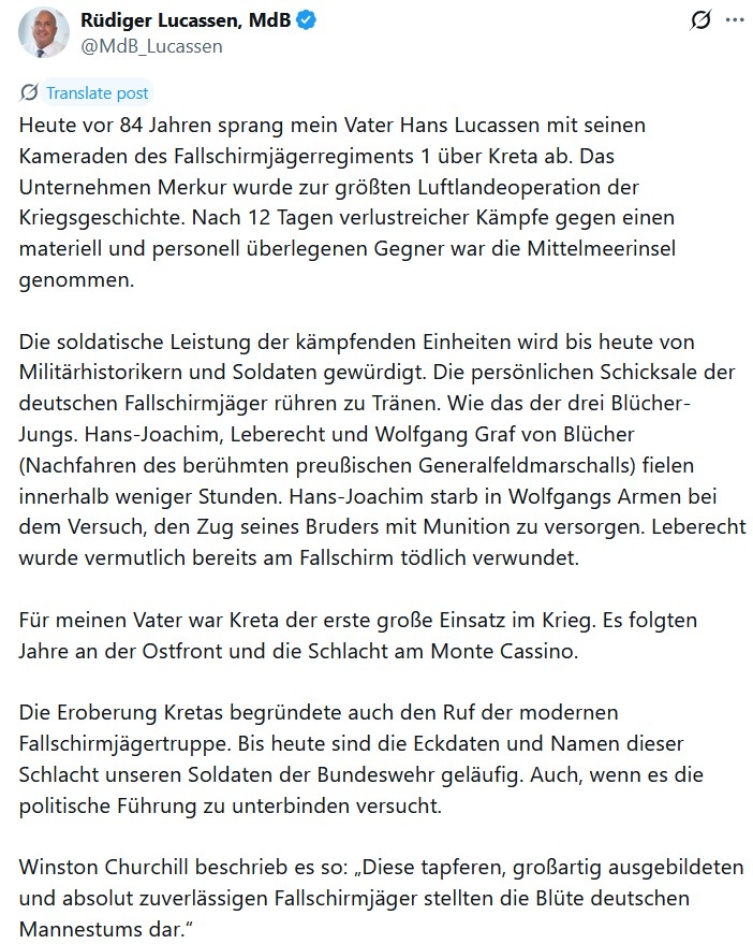

Die AfD und ihr Umfeld versuchen, den militärischen Widerstand für sich zu vereinnahmen. Zum 80. Jahrestag 2024 veröffentlichte die Bundestagsfraktion ein Video, in dem Beatrix von Storch den Widerstand als moralisches Vorbild „in Zeiten von Wokeness“ darstellte. Enrico Komning lobte Stauffenberg als Beispiel für das Festhalten an „eigenen Idealen auch gegen den größten Druck, gegen Schikane und Cancel Culture“ – eine verharmlosende Gleichsetzung von NS-Diktatur und liberaler Demokratie, mit der die AfD sich als heutiger „Widerstand“ inszeniert. Rüdiger Lucassen, der 2025 seinen Vater und dessen Beteiligung an der Besetzung Kretas 1941 würdigte, hob neben Stauffenbergs militärischen Leistungen auch seine späte Wendung zum Widerstand hervor. Er honorierte den „Schwur“, in dem die Verachtung der „Gleichheitslüge“ betont wird – offenbar ein Vorbild für Lucassen. Jan Nolte betonte, Stauffenberg habe nicht als „Linker“, sondern als Patriot gehandelt – ein Motiv, das sich durch AfD-Bekundungen zieht.5 Damit versucht die Partei, Anschluss an eine national-konservative, antiegalitäre Traditionslinie in Abgrenzung zum NS-Regime zu finden. Das rechte Online-Portal Reitschuster ging noch weiter und deutete den Widerstand als konservativen Aufstand gegen die „linken Nationalsozialisten“6 – eine groteske Verdrehung, die die NS-Verbrechen der politischen Linken anlastet und die Rechte von historischer Verantwortung freispricht.

Geschichte als Projektionsfläche

In der frühen Bundesrepublik wurde der Widerstand um Stauffenberg als Symbol eines „anderen Deutschlands“ stilisiert und diente der Abgrenzung von der NS-Vergangenheit. Diese selektive Erinnerungskultur blendete andere Formen des Widerstands aus, etwa den kommunistischen, der in der DDR heroisiert wurde – während der 20. Juli dort als reaktionär galt. Erst in der wiedervereinigten Bundesrepublik setzte sich allmählich eine kritischere Würdigung durch, die die Vielfalt der Widerstandsbewegungen und -motive anerkennt. Diesen mühsamen Prozess versucht die AfD umzukehren: Dabei inszeniert sie sich als Erbin des Widerstands, reduziert historische Komplexität und relativiert die Verstrickung der konservativen Eliten und des Adels in das NS-System. Der Historiker Stephan Malinowski fasste diese Widersprüchlichkeit prägnant zusammen: „Ohne den Adel hätte es keinen 20. Juli 1944, aber auch keinen 30. Januar 1933 gegeben.“7 Mit ihrer Vereinnahmung verdrängt die AfD zudem NS-Bezüge in ihren eigenen Reihen – etwa Björn Höcke, der eine SS-Karikatur teilte, oder Matthias Helferich, der sich als „demokratischer Freisler“ bezeichnete, in Anspielung auf den NS-Richter, der zahlreiche Todesurteile gegen die Verschwörer vom 20. Juli fällte.

Fazit

Die Vereinnahmungsversuche der AfD zielen darauf ab, ihre Rolle im aktuellen politischen Machtgefüge zu legitimieren und gleichzeitig die liberale Demokratie zu diffamieren. Dabei wird historische Komplexität zugunsten einer vereinfachten Heldenerzählung geopfert, während eigene NS-Bezüge ausgeblendet werden. Der 20. Juli eignet sich weder zur nationalistischen Selbstvergewisserung noch zur Entlastung von Verantwortung. Er bleibt ein ambivalentes Zeugnis von Gewissen, Versagen und später Einsicht – und fordert bis heute zur kritischen Reflexion über Entscheidungsspielräume und Handlungsmöglichkeiten im Nationalsozialismus heraus.

[1] Peter Hoffmann: Stauffenberg und der 20. Juli. München 1998, S. 52.

[2] Wolfgang Benz: Der deutsche Widerstand gegen Hitler. München 2014, S. 80–81.

[3] Für eine ausführliche Darstellung der Ereignisse siehe: Peter Hoffmann: Widerstand – Staatsstreich – Attentat. Der Kampf der Opposition gegen Hitler, 4. Aufl. R. Piper 1985, S. 487 ff.

[4] Zitiert nach: Benz: Der deutsche Widerstand gegen Hitler, S. 113.

[5] Alle Zitate nach: AfD Fraktion Bundestag: Wir gedenken der mutigen Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944! - AfD-Fraktion im Bundestag. Youtube, dort datiert 20.07.2024, URL: https://www.youtube.com/watch?v=ALc_j4-qykE (18.07.2025).

[6] Wie Rot-Grün den 20. Juli für seine Ideologie missbraucht. reitschuster.de, URL: https://reitschuster.de/post/wie-rot-gruen-den-20-juli-fuer-seine-ideologie-missbraucht/ (18.07.2025).

[7] Klaus Wiegrefe/Michael Kloth: »Beide Geschichten erzählen«. In: Spiegel 2004 (2004), H. 29.