Ein aktuelles Beispiel: Völkische Codes im digitalen Raum

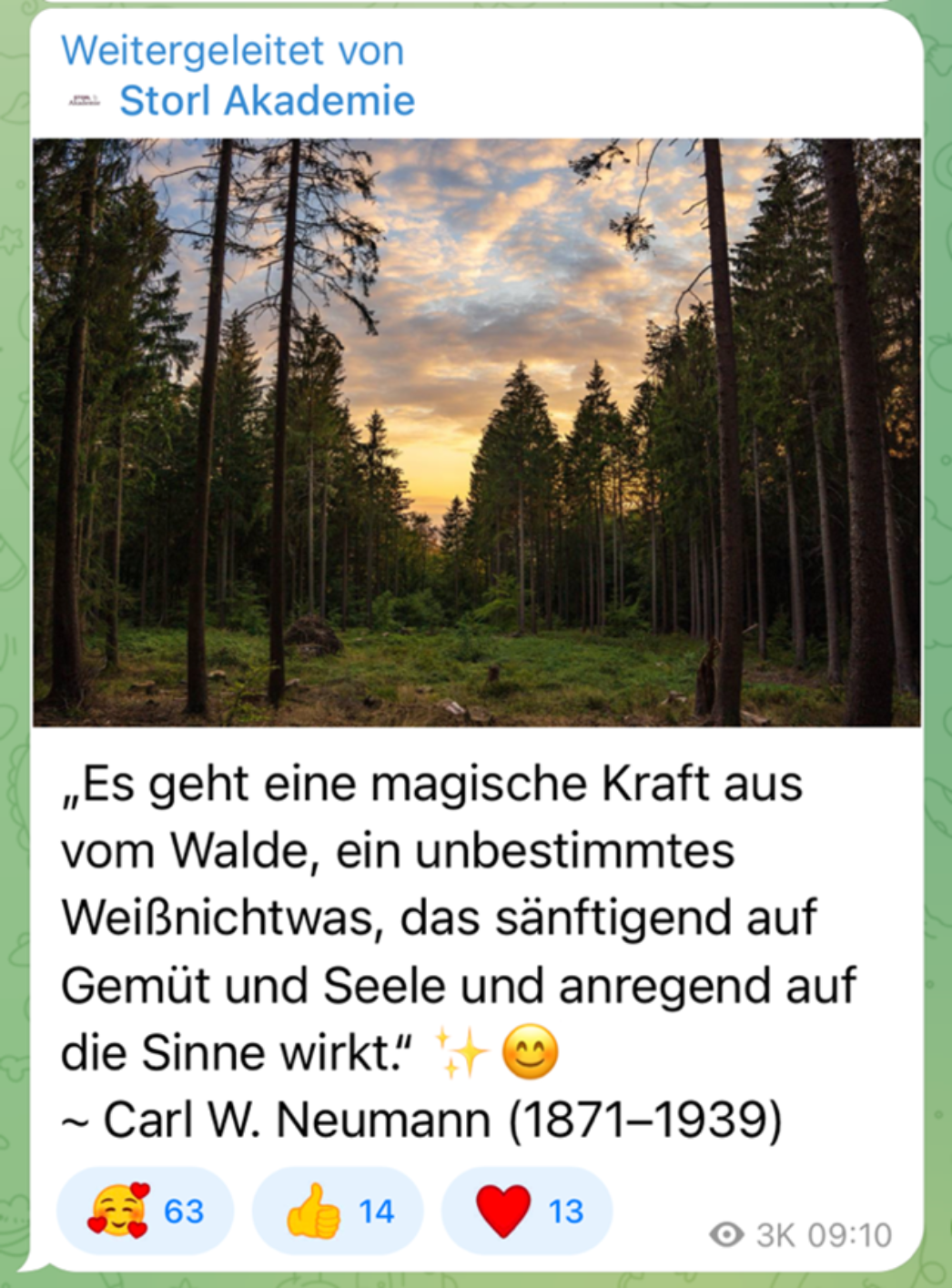

Dieser im Kanal Freies Thüringen1 geteilte Post folgt klassischen Codes romantischer Naturdarstellung: Eine Waldlichtung öffnet sich kathedralenartig zum Himmel, warmes Abendlicht durchflutet die Szenerie und verleiht ihr eine sakrale Atmosphäre. Die symmetrische Bildkomposition mit den seitlich rahmenden Baumstämmen lenkt den Blick in die Tiefe, was als eine visuelle Metapher für spirituelle Innerlichkeit und Transzendenz interpretiert werden kann. Die Farbgebung in warmen Gelb-, Blau- und Grüntönen weckt Gefühle von Harmonie und Geborgenheit. Hinzugefügt ist der Bildkomposition ein Zitat Carl W. Neumanns, der sich einer mystischen Sprache bedient: Von einer „magische[n] Kraft“ ist die Rede und von einem „unbestimmte[n] Weißnichtwas“. Diese Verweise auf übersinnliche Mächte und auf das Nichtwissen suggerieren eine tiefe Verbindung zur Natur, die sich zwar rationaler Erklärung entziehten muss, die aber als Selbstverständlichkeit präsentiert wird. Das „unbestimmte Weißnichtwas“ verweist auf eine Form des Erkennens, die sich dem begrifflichen Zugriff entzieht und stattdessen auf emotionale und intuitive Wahrnehmung setzt.

Diese antirationale Haltung schafft eine Ebene, auf der Behauptungen nicht mehr überprüfbar sind, sondern als ‚gefühlte Wahrheiten‘ gelten. Was sich rationaler Analyse entzieht, kann auch nicht widerlegt werden – eine perfekte Voraussetzung für ideologische Immunisierung. Die Quellenangabe verleiht dem Post dabei scheinbare intellektuelle Seriosität, verschleiert jedoch die völkisch-nationalistische Dimension des Autors. Entnommen ist das Zitat aus Neumanns Werk "Das Buch vom deutschen Wald". Ein Führer zu Heimatliebe und Heimatschutz, das im Jahr 1935 erschien und dann – wenig überraschend – während der NS-Zeit mehrmals neu aufgelegt wurde. Es propagiert die biologistische Blut-und-Boden-Ideologie, die den Wald zum exklusiven Erfahrungsraum des 'deutschen Volkes' erklärt und damit eine mystifizierte Verbindung von Rasse und Lebensraum herstellt.2 Dass diese bedeutsame ideologische Komponente im Post keine Erwähnung findet folgt einer Strategie der ideologischen Verschleierung durch Ästhetisierung: Durch die Reaktivierung vermeintlich unpolitischer kultureller Codes werden ideologische Inhalte transportiert, ohne dass diese explizit benannt werden müssten. Durch die Reaktivierung historischer Symboliken werden gegenwärtige Ideologien naturalisiert und als überzeitliche Wahrheiten präsentiert. Die ideologische Komponente wird als vermeintlich unpolitischer kultureller Codes verschleiert und mit Hilfe moderner Emoji-Ästhetik in zeitgemäße Kommunikation überführt.

Die historische Konstruktion des Waldmythos im frühen 19. Jahrhundert

Dabei ist die vermeintlich ‚natürliche‘ und ‚uralte‘ Verbindung zwischen ‚den Deutschen‘ und ‚ihrem‘ Wald eine vergleichsweise junge Erfindung: Sie geht in ihrer noch heute aktuellen politischen Dimension auf die bürgerlichen Intellektuellen des frühen 19. Jahrhunderts zurück, auf die Romantiker, die in den Städten lebten, lasen und diskutierten und sich nach einem anderen Erfahrungsraum sehnten.3 Sie erkannten, dass sie sich zunehmend von ‚der Natur‘ und der mit ihr verbundenen Ursprünglichkeit distanziert hatten – nicht nur in räumlicher, sondern auch emotionaler und spiritueller Hinsicht. Das 17. und 18. Jahrhundert hatte die Rationalität und die Vernunft als höchste Erkenntnismöglichkeiten des Menschen identifiziert und eine zunehmende Säkularisierung gebracht; mit der Aufklärung hatten sich Formen des Weltzugangs etabliert, die auf empirischer Beobachtung und wissenschaftlicher Analyse basierten. Die Romantiker empfanden diese Entwicklung als Verarmung menschlicher Erfahrung und suchten bewusst nach alternativen Erkenntnisformen: Sie setzten das Gefühl gegen den bloßen Verstand, das Mystische gegen das Rationale, die Ahnung gegen die empirische Feststellung. Sie strebten nach dem Wahren, dem Ursprung, der absoluten Erkenntnis – aber sie setzten nicht den Verstand, sondern die Empfindung an die höchste Stelle der Erkenntnismöglichkeit. Und sie waren sich bewusst, dass sie so ihr Ziel niemals würden erreichen können. Das aber empfanden sie nicht als Mangel, denn aus ihrer Perspektive war die Wirklichkeit eben nicht vollständig erklärbar, nicht rational und verstandestechnizistisch zu begreifen.

Der Wald in der romantischen Literatur und Kunst

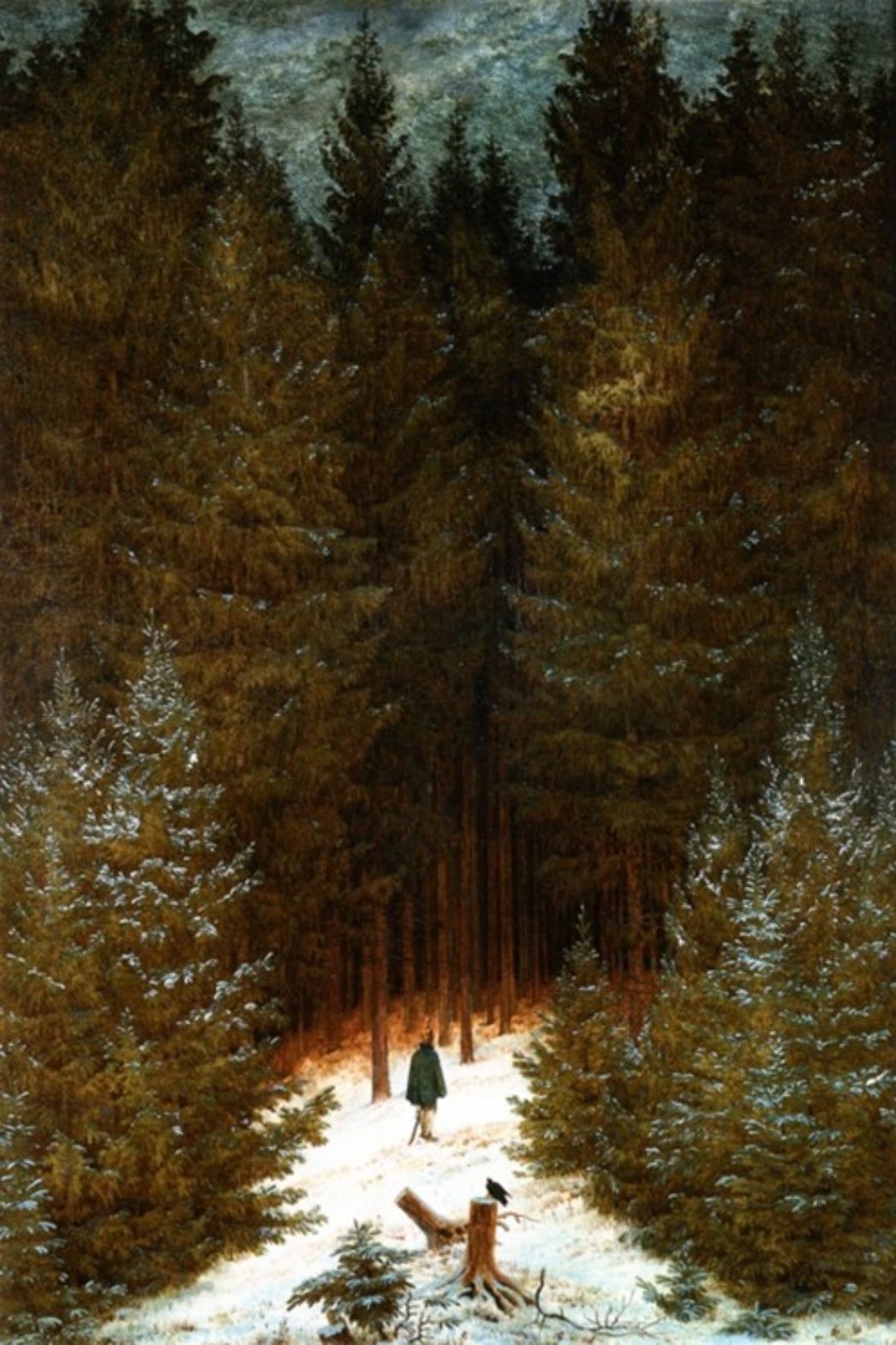

Als positiv hervorheben lässt sich wohl, dass diese Einstellung den Weg für fantasievolle Auseinandersetzungen mit der Welt ebnete. Erzählungen und Romane wie etwa Mary Shelleys Frankenstein (1818) und die gesammelten Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm sind treffliche Beispiele dafür. Und so spielte auch der Wald eine wichtige Rolle, etwa in Ludwig Tiecks Kunstmärchen Der blonde Eckbert (1797), in dem zum ersten Mal der Begriff der ‚Waldeinsamkeit‘ genutzt wird oder in Joseph von Eichendorffs berühmten naturlyrischen Gedichten. Der Wald kann in der romantischen Bezugnahme zwar auch als unheimlicher Naturraum erlebt werden, der mit dämonischen Kräften und irrationalen Ängsten bevölkert ist – wie etwa in Tiecks Der Runenberg (1804), wo der Protagonist von mysteriösen Waldgeistern verführt wird –, und in dem für den introvertierten Schriftstellertypus das Gefühl des Alleinseins erlebbar wird. Diese Wahrnehmung des Waldes als Ort des Unheimlichen findet sich auch in der romantischen Malerei wieder. Caspar David Friedrichs Gemälde Der Chasseur im Walde (um 1813) zeigt einen einsamen (wohl französischen) Soldaten, der sich klein und verloren in einem dunklen, verschneiten Wald wiederfindet. Die übermächtigen Tannen scheinen ihn zu umschließen, während ein schwarzer Rabe – als Symbol für den Tod – die düstere Atmosphäre verstärken.

Aber im romantischen Topos ist der Wald trotzdem auch ein Schutzraum und Rückzugsort vor der sich wandelnden Gemeinschaft, der sich industrialisierenden Gesellschaft und der sich politisch verändernden Welt, denn er steht für Beständigkeit und Stabilität.4 Obwohl sich der Wald an der Schwelle zum 19. Jahrhundert aufgrund wirtschaftlicher Übernutzung „in einer erbärmlichen ökologischen Situation“5 befand und bereits systematisch forstwirtschaftlich umgestaltet wurde, konnte er als Symbol für Natürlichkeit und Ursprünglichkeit fungieren.

Bürgerliche Männer aus den Städten ästhetisierten den Raum, der für den Großteil der Bevölkerung vor allem eins bedeutete: existenzielle Grundlage. Sie gingen in die Wälder, denn sie „verfügten über den Wohlstand, hierfür abkömmlich zu sein […], die hinreichende Bildung, um Vokabulare romantischen Weltbezugs darstellen zu können […], aber auch die sozialen Kontexte, die Schilderungen romantischen Erlebens in soziale Anerkennung umsetzen zu können“.6 Die romantische Wald-Mythologie entstand somit als kulturelles Projekt einer privilegierten städtischen Elite, die ihre eigenen Entfremdungserfahrungen in ein ästhetisches und politisches Programm verwandelten, denn entscheidend ist, dass diese romantische Waldsehnsucht von Beginn an national codiert war.

Der Waldmythos als nationales Identitätsprojekt

In Folge der Französischen Revolution, Napoleons Expansionskriegen und daraus resultierend dem Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation sowie der Gründung des Rheinbunds im Jahr 1806, lassen sich vermehrt Versuche der Konstruktion kollektiver Identität und Gemeinschaft beobachten. In einer Zeit politischer Zersplitterung und französischer Vorherrschaft gewann die Idee eines deutschen Nationalstaats an Relevanz und das betraf nicht bloß Überlegungen zur territorialen Festlegung eines genuin deutschen Staates, sondern umfasste ganz besonders vermeintlich kulturelle und historische Besonderheiten der Einwohner:innen dieses Gebietes.7

Tacitus und die Konstruktion germanischer Ursprünge

Auf der Suche nach einer nationalen Ursprungserzählung stießen die Romantiker auf den antiken römischen Geschichtsschreiber Tacitus, der etwa um das Jahr 100 n. Chr. über germanische Stämme geschrieben und dabei ihren Lebensraum als durch dichte Urwälder geprägt beschrieben hatte. Tatsächlich war Tacitus selbst wohl nie so weit in den Norden gekommen, als das er wirklich belastbare Aussagen über ihn hätte treffen können.8 Und auch seine Motivation, die germanischen Stämme als wild und aufbrausend im Kontrast zur römischen zivilisierten Stadtbevölkerung zu beschreiben, hinterfragten die Intellektuellen des 19. Jahrhunderts nicht. Es entbehrt daher nicht einer gewissen Ironie, dass gerade dieses Werk gewissermaßen das Fundament zur Entstehung des „Germanenmythos“ und seiner weiteren mythologischen Komponenten darstellte – bzw. die vielfältigen Interpretationen, die sich auf Tacitus beriefen. Die Möglichkeit, eine Kontinuitätslinie von ‚den Germanen‘ bis zu ‚den Deutschen‘ zu ziehen, war damit jedenfalls gegeben und der Ursprungmythos konstruiert. Gut integrieren ließ sich dabei ohne Frage auch die Erzählung von der sogenannten Varusschlacht, in der ein germanischer Anführer namens Arminius im Jahr 9 n. Chr. drei römische Legionen vernichtend geschlagen und damit die römische Expansion über den Rhein hinaus gestoppt haben soll. Die Romantiker konstruierten aus diesen antiken Quellen eine kohärente Erzählung: Der deutsche Wald wurde zum Schauplatz ursprünglicher Freiheit, in dem sich das authentische Wesen des deutschen Volkes bewahrt hatte. Arminius bzw. Hermann wurde zum deutschen Helden verklärt, der in den Wäldern für die Unabhängigkeit Germaniens gekämpft haben soll.

Vom Mythos zum Monument: Hermannsdenkmal und völkische Wallfahrtsorte

Literarisch verarbeitete Heinrich von Kleist diesen Mythos in seinem Drama Die Hermannsschlacht (1808), in dem er die antike Überlieferung auf seine Gegenwart übertrug, um nach der Niederlage Preußens zur Auflehnung gegen Frankreich zu mobilisieren. Die politische Instrumentalisierung des Wald- und Hermann-Mythos verstärkte sich in den folgenden Jahren: Bereits 1819 entstanden erste Pläne zum Bau des Hermannsdenkmals im Teutoburger Wald,9 das die Schlacht als Gründungsmoment deutscher Einheit monumentalisieren sollte. Fertiggestellt wurde es erst 1875, wobei die Einweihung nach dem Deutsch-Französischen Krieg und der Reichsgründung 1870/71 neben Kaiser Wilhelm I. etwa 30.000 Besucher:innen anzog.10 Diese Materialisierung romantischer Mythen in Stein und Bronze zeigt exemplarisch, wie aus literarischen und philosophischen Ideen handfeste politische Symbole und physische Landmarken nationaler Identität werden können, die bis heute als Wallfahrtsorte völkischer Selbstvergewisserung dienen (weitere Beispiele sind etwa das Kyffhäuserdenkmal im thüringischen Steinthaleben und das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig).

Nationalsozialistische Vereinnahmung der Waldsymbolik

„Wir haben uns jetzt daran gewöhnt, das deutsche Volk als ewig zu sehen. Es gibt kein besseres Bild dafür als den Wald, der ewig war und ewig bleiben wird. Ewiger Wald und ewiges Volk, sie gehören zusammen, und darum haben wir den Mut, zu bekennen: Wir wollen ewig bleiben, nicht als Person, wir sterben und vergehen, aber das Volk ist unvergänglich und unsterblich. Das soll uns der Wald wieder jeden Tag aus neue zeigen. Und aus diesem Wald sollen auch jene unsterblichen Quellen fließen, die zum Segen und Nutzen für unser Volk sind.“11

Diese pathetische Rhetorik Hermann Görings aus dem Jahr 1940 verdeutlicht exemplarisch, wie das NS-Regime den Waldmythos für seine Ideologie vereinnahmte. Der Wald fungierte als biologistische Metapher für die angebliche Ewigkeit und Unvergänglichkeit des deutschen ‚Volkes‘, während gleichzeitig in verschiedenen Regionen sogenannte „Hakenkreuzwälder" angelegt wurden – geometrisch gepflanzte Nadelholzbestände, die aus der Luft betrachtet das NS-Symbol formten und die Landschaft selbst zum ideologischen Statement machten. Diese absurde Materialisierung zeigt, dass die systematische Gleichschaltung der Nazis selbst vor Bäumen nicht Halt machte.

Die Langlebigkeit kultureller Mythen: Geschichtsrevisionismus in neuen Medien

Die Kontinuität dieser Denkfiguren zeigt sich besonders deutlich in zeitgenössischen esoterischen und rechtsextremen Diskursen, die nahtlos an romantische Topoi anknüpfen und eine vermeintlich harmlose Natursehnsucht aufgreifen. Der deutsche Waldmythos erweist sich somit als paradigmatisches Beispiel dafür, wie kulturelle Erfindungen zu politischen Waffen werden können. Die Romantiker des frühen 19. Jahrhunderts schufen mit ihrer Naturmystik nicht nur ein ästhetisches Programm, sondern – wohl ohne es zu ahnen – auch die ideologischen Grundlagen für völkische Bewegungen bis hin zum Nationalsozialismus. Heute zeigt sich in den sozialen Medien rechtsextremer Akteur:innen, dass diese Traditionen keineswegs der Vergangenheit angehören. Ihre Analyse offenbart die Mechanismen geschichtsrevisionistischer Kommunikation und macht deutlich, warum die kritische Auseinandersetzung mit scheinbar harmlosen kulturellen Symbolen politisch notwendig bleibt.

[Autorin: Berit Kö]

[1] Das Netzwerk Freies Thüringen hat sich zu einer der sichtbarsten Protestbewegungen im Freistaat entwickelt und versammelt jeden Montag mehrere hundert Teilnehmer:innen zu Kundgebungen in verschiedenen Städten. Durch die Verschleierung der wahren Verantwortlichen wirken diese Demonstrationen wie Bürger:inneninitiativen, wodurch vielen Teilnehmer:innen verborgen bleibt, dass Rechtsextreme hinter der über Telegram koordinierten Bewegung stehen (Johannes Streitberger u. a., Gefährdungen der demokratischen Kultur in Thüringen. Expertise für das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, Oktober 2024 (https://www.komrex.uni-jena.de/komrexmedia/5445/gefaehrdungsanalyse-2024.pdf [02.09.2025]), S. 15–18).

[2] Exemplarisch führe ich auf, wie das Zitat weitergeht: »Es geht eine magische Kraft aus vom Walde, ein unbestimmbares Weißnichtwas, das sänftigend auf Gemüt und Seele und anregend auf die Sinne wirkt. Zu allen, die zu ihm kommen, spricht er, immer auf eine besondere Art. Den von inneren Bedrängnissen Erfüllten spendet er Trost in die kranke Seele. Den Fröhlichen öffnet er Herz und Mund, daß ihnen im Anblick der Schönheit ringsum von selbst ein Lied von den Lippen quillt. In Kinderherzen läßt er die Helden des Märchenbuches lebendig werden, von denen in traulichen Dämmerstunden die Mutter so viel zu erzählen wußte: Rotkäppchen, Schneewittchen, Hänsel und Gretel, und horchenden, sehenden Wanderern erzählt er tausendundeine Geschichten von Pflanzenwundern und Wundertieren, die oft viel märchenhafter sind als die Geschichten der Brüder Grimm. Vollinhaltlich gilt das indessen nur für den deutschen Menschen im deutschen Wald. Ihm ist als Erbteil aus Vorvätertagen, da Deutschlands Boden zu etwa zwei Dritteln im dichten grünen Urpelz steckte, der Zug zur Natur fest eingefleischt, und die Natur verkörpert sich ihm noch immer am reinsten in seinem Wald, wo sie zugleich am ursprünglichsten ist« (Carl W. Neumann, Das Buch vom deutschen Wald. Ein Führer zu Heimatliebe und Heimatschutz, Leipzig 1935, S. 10-11).

[3] Albrecht Lehmann, Der deutsche Wald, in: Otto Depenheuer u. Bernhard Möhring, Waldeigentum. Dimensionen und Perspektiven (Bibliothek des Eigentums 8), Berlin/Heidelberg 2010, S. 3–19, hier S. 10.

[4] Thomas Kirchhoff, Sehnsucht nach Wald als Wildnis, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 49–50, 2017, S. 19–24, hier S. 23.

[5] Lehmann, Der deutsche Wald, S. 10.

[6] Olaf Kühne u. Karsten Berr, Romantik und Landschaft, in: Olaf Kühne u. a. (Hg.): Handbuch Landschaft (Raumfragen: Stadt – Region – Landschaft), Wiesbaden 22024, S. 77–93, hier S. 81f.

[7] Für weiterführende Informationen zum romantisch-mythologischen Denksystem als Nährboden rechtsextremer Denkmuster siehe Berit Tottmann, Fragmente einer Herkunftsgeschichte des Rechtextremismus. Oder: Warum es epistemisch unmöglich ist, mit Rechtsextremen zu debattieren, in: Psychosozial 181 (2025), S. 25–38, hier insbesondere S. 29–32.

[8] Bernd Henningsen, Das Bild vom Norden. Eine Einleitung, in: Ders. u. a., Wahlverwandschaft. Skandinavien und Deutschland 1800 bis 1914, Berlin 1997, S. 15–27, hier S. 20.

[9] Jonathan Roth, Germanisch-depressive Träume. Zur Erinnerungskultur der Romantik am Beispiel der Varusschlacht, in: Michael Simon, Wolfgang Seidenspinner u. Christina Niem (Hg.), Episteme der Romantik. Volkskundliche Erkundungen (Mainzer Beiträge zur Kulturanthropologie/Volkskunde 8), Münster 2014, S. 133–150, hier S. 143.

[10] Christine Kersting, Die Varusschlacht, in: Lena Krull (Hg.), Westfälische Erinnerungsorte. Beiträge zum kollektiven Gedächtnis einer Region (Forschungen zur Regionalgeschichte 80), Paderborn 2017, S. 249–260, hier S. 250.

[11] Hermann Göring in seiner Eigenschaft als Reichsjägermeister, Reichsforstmeister und Oberster Beauftragter für den Naturschutz, zit. n. Erich Gritzbach, Hermann Göring. Werk und Mensch, München 1940, S. 111f.