Ursprung

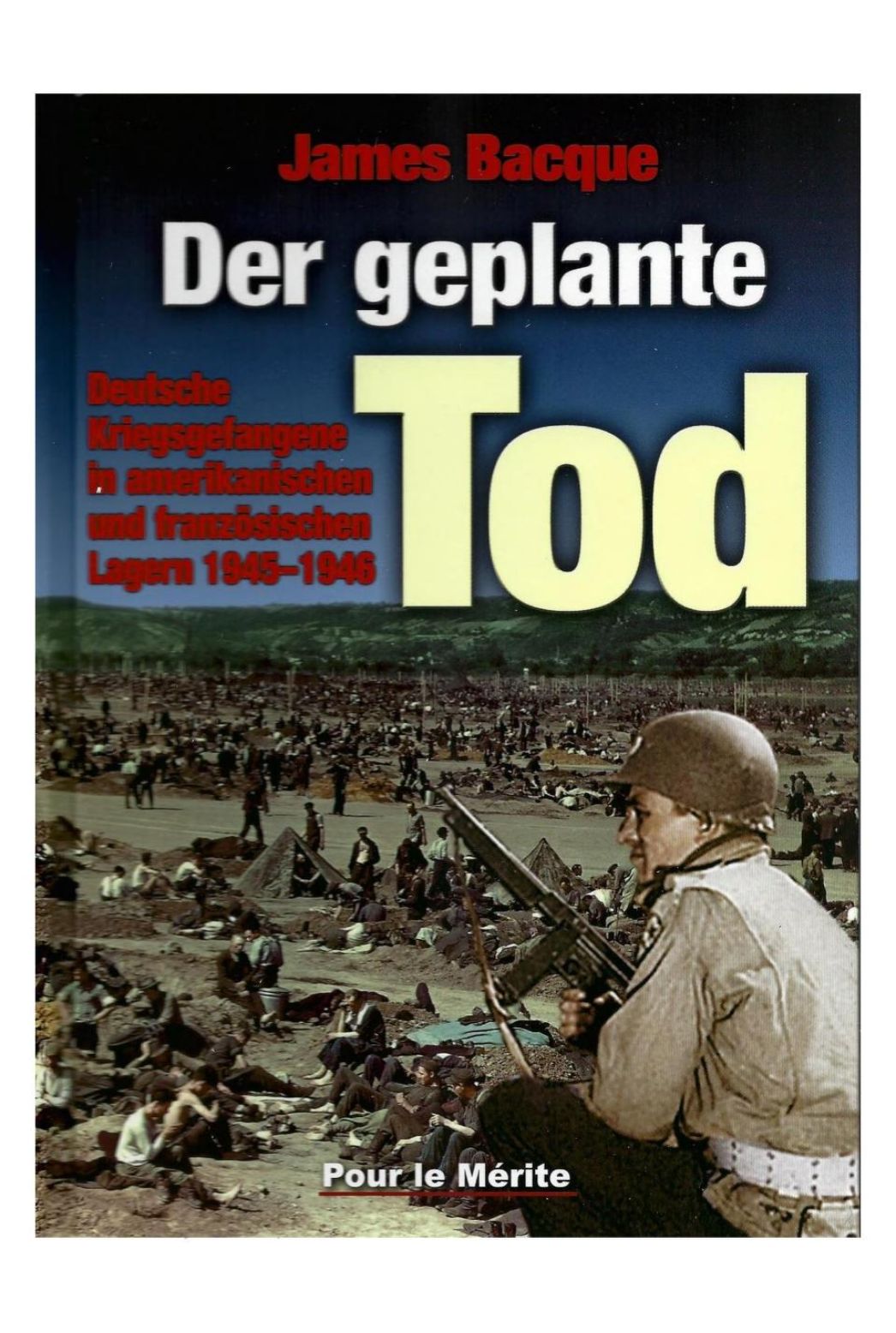

Der Ursprung dieses revisionistischen Mythos lässt sich auf das Jahr 1989 datieren. Der kanadische Autor James Watson Bacque veröffentlichte das Buch „Der geplante Tod“ (im englischen Original „Other losses“).1 Die Publikation erfuhr zahlreiche Neuauflagen und wurde zur damaligen Zeit, nach einer Schätzung des Historikers Rüdiger Overmans, in Deutschland „im niedrigen sechsstelligen Bereich verkauft."2 Zum Teil erfuhr es in der deutschen Medienlandschaft ein nicht zu unterschätzendes Echo.3 In revisionistischen Kreisen erfreut es sich bis heute großer Beliebtheit.

Zentraler Inhalt

Getreu dem Rheinwiesenlager-Mythos habe der oberste amerikanische General, Dwight D. Eisenhower, in Anlehnung an den sogenannten Morgenthau-Plan,4gezielt dafür gesorgt, dass deutsche Kriegsgefangene in Lagern auf der linken Rheinseite systematisch unterversorgt wurden. Laut Bacque erfolgte dies durch das Zurückhalten von Nahrung, Wasser und medizinischer Versorgung. Die Besatzer hätten zudem Hilfsleistungen der lokalen Zivilbevölkerung und die Arbeit des roten Kreuzes verhindert. Laut dem Autor liege die Zahl der so Verstorbenen „bei mehr als 800’000, beinahe mit Sicherheit bei mehr als 900’000 und durchaus wahrscheinlich bei mehr als einer Million.“5 Die deutsche Nachkriegsgesellschaft hätte irrtümlicher Weise angenommen, diese eine Millionen deutscher Soldaten wäre in sowjetischer Kriegsgefangenschaft umgekommen. Tatsächlich seien die Truppen aber vor dem sowjetischen Vormarsch in Richtung Westen geflohen, interniert worden und schlussendlich in den Rheinwiesenlagern gestorben.

Historischer Kontext

Gegen Ende des zweiten Weltkrieges waren weite Teile Europas durch Kampfhandlungen und Hitlers „Politik der verbrannten Erde“ verwüstet. Millionen von displaced persons (DPs)6 waren ohne Bleibe, es herrschten Mangelversorgung und Hunger. Große Teile der Infrastruktur lagen brach, Straßen und Bahntrassen waren in weiten Teilen unbenutzbar. Trotz erbitterter Kämpfe war die Lage für die deutsche Wehrmacht militärisch aussichtslos: Hundertausende gingen in Kriegsgefangenschaft. Die Alliierten mussten neben der Versorgung der befreiten Gebiete, der DPs und der eigenen Truppen nun auch noch unzählige deutsche Soldaten ernähren. Die Rationen waren stark begrenzt und eine privilegierte Behandlung ausgerechnet der Deutschen gegenüber anderen Gruppen war „politisch weder durchsetzbar noch gewollt“, so Overmans Einschätzung.7

Über den Umgang mit den deutschen Kriegsgefangenen hatten sich die West-Alliierten erstmalig im März 1943 beraten. Es gab Grund zur Befürchtung, dass die Ressourcen nicht ausreichen würden, um mehrere Millionen Gefangener getreu der Genfer Kriegsgefangenen-Konvention von 1929 versorgen zu können. Daher beschlossen die Amerikaner, die kapitulierenden Deutschen nicht als „prisoners of war“ (POW), sondern als „disarmed enemy forces“ (DEF) zu deklarieren. Begründet wurde dies mit dem Umstand, dass mit der Kapitulation des Deutschen Reichs formal kein deutscher Staat mehr bestehen würde. Die Soldaten könnten damit auch keine POW sein, da sie keiner formalen, staatlichen Armee mehr angehören würden. Dieser juristische Dreh führte jedoch in der Praxis faktisch kaum zu einer schlechteren Behandlung der DEF gegenüber den POW.8

Trotz der großzügigen Kalkulation der West-Alliierten übertraf die tatsächliche Zahl der Kriegsgefangen die Erwartungen deutlich. Durch zahlreiche militärische Niederlagen der Wehrmacht und der schlussendlichen Kapitulation am 8. Mai 1945, stieg die Anzahl der von den amerikanischen Streitkräften gefangenen Soldaten drastisch. Waren es zu Beginn des Jahres 1945 erst 300.000, betrug die Anzahl in der Mitte des Jahres bereits 3,4 Millionen. Eine solche Masse an Personen nach Lager in z.B. Frankreich zu befördern, schien logistisch unmöglich. Angesichts der schieren Menge entschieden sich die Amerikaner ab dem Frühjahr 1945 auf der westlichen Rheinseite 20 provisorische Lager einzurichten.9 Die Position auf dieser Rheinseite sollte verhindern, dass einzelne Wehrmachtsverbände sich befreien und wieder an den Kämpfen auf der östlichen Seite des Rheins teilnehmen konnten.

Die Lager wurden provisorisch mit Stacheldraht, Zäunen und Wachtürmen errichtet. Unterkünfte wurden in der Kürze der Zeit nicht geschaffen. Vereinzelte Baracken für z.B. Frauen, Schwerkranke oder deutsche Generäle gab es jedoch. Die Amerikaner chlorten das Trinkwasser und schafften es, den Ausbruch von Seuchen zu verhindern. Kranke wurden in Lazaretten versorgt und ab Juni 1945 wurden auch die Essensrationen deutlich besser.10 Die meisten der Inhaftierten schliefen unter freiem Himmel. Mit der großen Anzahl an Häftlingen ergab sich ein zusätzliches Problem: Es gab zu wenig Wachpersonal. Die notwendigen Truppen trafen erst nach und nach ein. Zum Teil wurden die Mannschaften behelfsmäßig mit DPs aufgestockt. Inhaftierte berichteten von Übergriffen gegenüber Häftlingen, Machtmissbrauch bis hin zu (sehr seltenen) Erschießungen von Flüchtigen. Einige der Soldaten hatten vorher KZs befreit, einige der DPs könnten dort selbst inhaftiert gewesen sein.11 Diese Umstände können das dokumentierte Fehlverhalten einzelner Wachen erklären, aber natürlich nicht entschulden. Von einer systematischen Misshandlung durch die Wachen kann jedoch nicht die Rede sein.

Wie erlebten nun die Millionen von gefangenen Soldaten diese Haftbedingungen? Der Nahrungsmangel, das Schlafen unter freiem Himmel sowie eine unzureichende hygienische und medizinische Versorgung zehrten an der Konstitution der Häftlinge. Zum körperlichen Leiden dürfte jedoch auch ein mentales hinzugekommen sein. In der Haft dürfte den meisten Soldaten klar geworden sein, dass das Deutsche Reich verloren war und sie von der jahrelangen Propagandamaschine betrogen worden waren. In dieser Zeit bestimmten Orientierungslosigkeit und Tristesse den Alltag. Gerüchte über vermeintliche Verlegungen in andere Haftanstalten oder neue Entlassungsbedingungen machten die Runde.12 Viele Gefangene erlebten die Zeit der Haft als äußerst belastend.

Ab Juli übernahmen die Franzosen Teile der Lager. Aufgrund der am Boden liegenden französischen Wirtschaft, durch jahrelange Ausbeutung und Krieg, war die Versorgung deutlich schlechter als zuvor in den amerikanischen Lagern. Bis September 1945 schlossen jedoch auch die letzten Lager (bis auf Bad Kreuznach/ Bretzenheim). Im Frühjahr 1945 wurden bereits „wenig Belastete“ wie z.B. Volkssturm- oder Hitlerjugendangehörige entlassen. Die letzten Kriegsgefangenen verließen bis Dezember 1948 die französische Haft.13 Einigen der als schwerer belastet eingeordneten Kriegsgefangenen (z.B. Angehörigen der Waffen-SS) wurde in Frankreich der Prozess gemacht.

Seriöse Schätzungen über die Zeit zwischen April und September 1945 belaufen sich zwischen 8.000 und 40.000 Toten insgesamt in den Rheinwiesenlagern.14

Einordnung

Prinzipiell kommen in Bacques Werk verschiedene Elemente geschichtsrevisionistischer Manipulation zusammen. Zum einen sucht er seine Quellen äußerst selektiv aus. Er wählt ausschließlich Augenzeug:innenberichte, die seiner Erzählung von der geplanten Vernichtung der Deutschen entsprechen. Zum anderen deutet er Quellen falsch: Einer der Dreh- und Angelpunkte seiner Argumentation sind die titelgebenden „other losses“. Bacque interpretiert diesen Unterpunkt in der amerikanischen Statistik über die Lager als vermeintliche Verschleierung von Todesfällen. Tatsächlich sind unter „other losses“ jedoch vorzeitig Entlassene, in andere Lager Überstellte oder Geflüchtete gemeint.15

Auch die Annahme, dass diese eine Millionen „other losses“ vorher vor dem Ansturm der Roten Armee nach Westen geflohen sei und dann von den Amerikanern gefangen genommen wurden, ist falsch. Tatsächlich wurden diese Truppenteile schon im Sommer 1944 in Kampfhandlungen bei dem Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte in Belarus und dem Kollabieren der Heeresgruppe Südukraine getötet oder gefangen genommen.16

Der historische Kontext, wie die zerstörte Infrastruktur oder der Nahrungsmangel in nahezu ganz Europa, sind für Bacque nebensächlich. In seiner Deutung hielten die Amerikaner gezielt Ressourcen zurück. Zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung gab es bereits umfangreiche Forschung zu den Rheinwiesenlagern: Unter anderem durch die sogenannte Maschke-Kommission. Diese befragte Zeitzeug:innen, sichtete Dokumente und durchforstete Archive. Ebenso wurden die umliegenden Felder der ehemaligen Lager für z.B. Bauvorhaben oder gezielte, archäologische Forschung durchgraben. Die Massengräber, die es laut Bacque ja hätte geben müssen, wurden nicht entdeckt.17Berichte über Verbrennungen von Leichen gab es ebenso wenig. Bacque behauptete, die vermeintlich belastenden Teilergebnisse der Maschke-Kommission wären bewusst zurückgehalten worden. Das entspricht nicht der Wahrheit: Die Bände waren in Uni-Bibliotheken vorhanden und ab den späten 1970er Jahren sogar für alle frei zugänglich.18 An diesem Umstand wird deutlich, wie sehr Bacque seiner fixen Idee von vermeintlicher Geheimhaltung und Verschwörung folgt.

Die Veröffentlichungen von James Bacque sind gefüllt mit Falschdarstellungen, selektiver Quellenwahl und unhaltbaren Unterstellungen an die Alliierten. Dies tut die Frage auf, warum sich vor allem „Der geplante Tod“ einer relativen Beliebtheit in Deutschland erfreute und z.T. auch noch heute als seriöse Quelle herangezogen wird. Hierfür gibt es mehrere Erklärungen: Zum einen sind nicht-deutsche „Kronzeug:innen“ für deutsche Revisionist:innen immer interessant. Ein, in diesem Fall, Kanadier, der die angeblichen Geheimnisse aufdeckt, wirkt unverdächtiger als ein Deutscher, der über (faktische oder erfundene) alliierte Kriegsverbrechen berichtet. Dazu gesellt sich das Interesse an vermeintlich authentischen Augenzeug:innenberichte. Erzählungen aus erster Hand, „wie es wirklich war“, erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit. Tatsächlich sind aber auch die Augenzeug:innenenberichte aus den Rheinwiesenlagern selbst mit Vorsicht einzuordnen. So gibt es z.B. Berichte von Inhaftierten über wochenlangen, ununterbrochenen Regen in den Lagern. Eine Wahrnehmung, die sich mit meteorologischen Daten dieser Zeit gar nicht deckt.19 Vielmehr spricht sie für die Verzweiflung der Inhaftierten angesichts ihrer aussichtslosen Lage.

Nicht selten taucht im Kontext der Rheinwiesenlager auch die grotesk hohe, aber sicher nicht zufällig gewählte Zahl von sechs Millionen Toten auf. Der offensichtliche Versuch der Gleichsetzung von deutschen Vernichtungslagern mit den alliierten Rheinwiesenlagern bezeugt das eigentliche, dahinterliegende Motiv. Der „geplante Tod“ und ähnliche Veröffentlichungen, die mit konstruierten Opferzahlen aufwarten, befriedigen letzten Endes den Wunsch der Revisionist:innen nach einer Schuldumkehr. Seriöse Forschung sind sie aber nicht.

[Aktualisiert am 15.01.2025, Autor: Jakob Schergaut]

Literaturverzeichnis

1 James Bacque: Der geplante Tod, 1. Aufl. Frankfurt am Main 1989.

2 Rüdiger Overmans: Kriegsgefangenenlager 1939 – 1950. Kriegsgefangenschaft als Thema der Gedenkarbeit. In: Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz 9 (2012), S. 54–75, hg. von. Landeszentrale für politische Bildung, hier S. 66.

3 Vgl. Brigitte Bailer-Galanda: Eisenhower und die deutschen Kriegsgefangenen. Seriöse Historiographie gegen die Mythen des kanadischen „Revisionisten“ James Bacque - eine Buchbesprechung. In: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hrsg.): Jahrbuch 1997, Wien 1997, hier S. 111.

4 Der Morgenthau-Plan bezeichnet einen im September 1943 vom amerikanischen Finanzminister Henry Morgenthau entworfenen Plan, wonach Deutschland nach der militärischen Niederringung im zweiten Weltkrieg zu einem kriegsunfähigen Agrarstaat umgebaut werden sollte. Schlussendlich spielte dieser Plan aber keine Rolle in der amerikanischen Außenpolitik. Morgenthau selbst trat bereits im April 1945 zurück.

5 Bacque: Der geplante Tod, S. 15.

6 Displaced persons meint von den Deutschen ins Reichsgebiet verschleppte Kriegsgefangene, ausländische Zwangsarbeiter, Flüchtlingen und ehemalige KZ-Insassen. Gegen Mitte 1945 befanden sich rund 10,8 Millionen DPs auf deutschem Gebiet. Siehe hierzu: Wolfgang Jacobmeyer: Vom Zwangsarbeiter zum Heimatlosen Ausländer. Die Displaced Persons in Westdeutschland 1945-1951. Göttingen 2011, S. 42.

7 Overmans: Kriegsgefangenenlage, S. 67.

8 Rüdiger Overmans: Die Rheinwiesenlager 1945. In: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hrsg.): Jahrbuch 1997, Wien 1997, hier S. 119.

9 Tatsächlich waren nicht alle Lager, wie z.B. Heilbronn, linksrheinisch. Auf diese Unterscheidung wird der Einfachheit halber in diesem Zusammenhang verzichtet.

10 Overmans: Die Rheinwiesenlager 1945, S. 125–127.

11 Overmans: Kriegsgefangenenlager, S. 57.

12 Ebd., S. 63.

13 Arthur L. Smith: Die Deutschen Kriegsgefangenen und Frankreich 1945-1949. In: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 32 (1984), H. 1, S. 103–121, hg. von. Institut für Zeitgeschichte, hier S. 113.

14 Arthur L. Smith: Die „vermißte Million“. Zum Schicksal deutscher Kriegsgefangener nach dem Zweiten Weltkrieg, hg. von. Karl Dietrich Bracher, Hans-Peter Schwarz, Horst Möller. München 1992 (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 65), S. 86.

15 Bailer-Galanda: Eisenhower, S. 114.

16 Rüdiger Overmans: Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg. München 1999, S. 285.

17 Overmans: Kriegsgefangenenlager, S. 70.

18 Bailer-Galanda: Eisenhower, S. 115.

19 Overmans: Die Rheinwiesenlager, S. 125–126.